人生がうまくいくコミュニケーション図鑑(仮)【初校】

斉藤徹

ログインするとリクエスト可能か確認できます。 ログインまたは今すぐ登録

出版社がKindle閲覧可に設定した作品は、KindleまたはKindleアプリで作品を読むことができます。

1

KindleまたはKindleアプリで作品を閲覧するには、あなたのAmazonアカウントにkindle@netgalley.comを認証させてください。Kindleでの閲覧方法については、こちらをご覧ください。

2

Amazonアカウントに登録されているKindleのメールアドレスを、こちらにご入力ください。

刊行日 2025/06/19 | 掲載終了日 未設定

ハッシュタグ:#人生がうまくいくコミュニケーション図鑑 #NetGalleyJP

内容紹介

【キャンペーン】出来上がった本をプレゼント!!

レビューを25年3月31日(月)までにご投稿いただいた方は

・ 出来上がった書籍を一冊プレゼント

というキャンペーンにご参加いただけます。

(レビューをご投稿いただいた数日後に、アンケートフォームへのリンクをメールでお送りします。そのアンケートに25年4月4日(金)までにお答えいただいたらキャンペーンへの参加が完了します)

奮ってご参加ください。

※NetGalley登録メールアドレスを出版社に開示している方が対象となります。

※発送の都合上、国内在住の方が対象となります。

※ご記入いただいたレビューとアンケートの内容は、販売までの内容の向上に活用させていただくとともに、加工・編集を加えたうえで、商品の帯や書店のPOP、Webや交通広告、その他の宣伝に使用させていただきます。

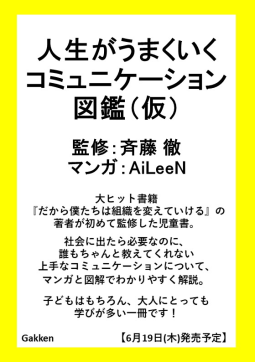

【累計80万部突破の「新時代の教養」シリーズ、新テーマはコミュニケーション!!】

『なぜ僕らは働くのか』(56万部突破)『お金と生き方の教室』(8万部突破)などを擁する「新時代の教養」。子どもたちに必要な能力を圧倒的にわかりやすく伝えるこのシリーズの今度のテーマはコミュニケーション能力。

社会で活躍するにはコミュニケーション能力が必要!といわれるが、学校では体系的に教えてくれない。本書では友だちの数や「いいね」の数では測れない、本当のコミュにケーションについてマンガと図解で解説。10代から大人まで一生役立つ、実践的な一冊。

大ヒットビジネス書『だから僕たちは組織を変えていける』(クロスメディア・パブリッシング)の斉藤徹が監修した初めての児童書。

<ご注意>

25年6月発売予定の書籍の初校です。

もくじやマンガのエピローグなど、抜けているページもありますが、ご了承ください。

おすすめコメント

これを一冊読んでおくと,コミュニケーションに関する知識はすべて学ぶことができます。学校でも,職場でも,家庭でも、人間関係での悩みを解消するヒントが詰まっています。

ビジネス書で出てくるような用語もありますが、子どもにもわかりやすく説明しています。

ストーリー仕立てで爽やかな読後感が得られる書籍となっております。

すり減らない、こじらせないで、人生をたのしく生きていくために、この本を一度読んでみてください!

出版情報

| 発行形態 | ソフトカバー |

| ISBN | 9784052059728 |

| 本体価格 | ¥1,700 (JPY) |

| ページ数 | 224 |

閲覧オプション

NetGalley会員レビュー

レビュアー 1469440

レビュアー 1469440

未来を自分軸で生きるためのパスポート図鑑でした。

マンガではじまり、文字は縦書き横書き併用、イラスト多め、色彩はあくまで淡く、ルビ完備。

書店では、児童書棚に分類されるかもしれないが

入社8年目でリーダー像に悩める会社員や

チーム貢献に戸惑う社員社員

謝ることに苦手意識を持ってるバイトの後輩や

自分ばかりが仕事をふられると嘆く娘とか

日曜夕方、笑点のテーマ曲が聞こえると

少しだけ憂鬱になる貴方や私のための

心の指南書最強版。

結構深刻な状況もイラストだったら頭にはいる。

具体的な言葉かけやNGな表現が多用される。

怒りや不安の感情を紙に書いて、と言われる。

けれど、どう書けばいいのか

わからかったりする。

それが!わかる。そっか〜

感情の細分化ができた。

人はそれぞれ、と思えるようになった。

季節が変わる。環境が変わる。人が入れ替わる。

友達は多いほうがいいのか。

どうしても合わない人もいる。

いまそのトリセツが欲しいひと

こんな図鑑があるんです。

~昨日は去りました。明日はまだ来ていません。

私たちはただ、今日があるのみ。

さあ、はじめましょう~

教育関係者 645139

教育関係者 645139

多感なYA世代に読んで欲しい本。

自分や他者の気持ち、一対一から集団でのコミュニケーション、その場面での共感力、それらを通して、自分と集団の向上を目指していける本。

大人もハッとしてしまう本

----------------------

『自分の気持ちを見つめよう』

「人の性格は様々で良い点もそうでない点もあるが、無理に変える必要はない」「変わるより、解決法を知ろう」。その2点から、様々な悩みの根源が人間関係にあるこてがはっきりし、それさえ肯定的にとらえて対応法が示されていく。自己肯定感を持つことが第一歩。正にYA世代にとっては、始めの章としてふさわしいだろう。

『他者と向き合おう』

自分と他者は、感じ方など様々な点で異なるものという肯定的な認識から、より良い人間関係が生まれる。否定的な人間関係とならないように、互いに適切な距離感をもつ「ピアグループ」である必要を感じさせる。そんな様々な事例にまで、細かな配慮が行き届いている。

『コミュニケーションのコツ』

前章をより具体的に引き継ぎ、「ちくちく言葉」を「ふわふわ言葉」に変える方法、「私メッセージ」、「ギブの必要性」など、プラスのコミュニケーション法が、これほど明確化されて述べられているのに唸ってしまった。

『共感力で人間関係を豊かに』

本当に人間関係を豊かにするためには、自らの内的要素も大事。だから改めて視線を心のうちに向けていくこと、コミュニケーション力が高まった上で、改めて「共感力」を取り上げているところが素晴らしい。また、「頼る、頼む」をアサーティブに結びつけていく視点が鋭いと思った。

『心地よいチームの作り方』

今までは内的なスタンスや一対一のやり取りだったが、とうとうそれを前提とした集団が対象となっていく。集団に対する対応、更に「より良い集団」を作っていくことは、YAから成人になっていく過程で非常に重要なスキルとなるだろう。 集団の心理的安定性から、チームワーク、リーダーはリードするのみの存在ではないことなど、大人にとっても参考になる具体的が並ぶのは、それがいかに必要なものであるかを実感した。

『自分軸で生きていこう』

社会で生きるには集団に属さなくてはならない。でも、それに埋没し依存してはいけない。だからこその、「自分軸」。自分の可能性を伸ばすための「自分軸」。再び自分へと返ってきた。

このようにして、自己や対人関係の階梯が上がっていくと、大人も対処が困難な「同調圧力」と「多様性の肯定」に直面するのは仕方がないこと。だからこそ、YA世代にはそれにうまく対処し「自分らしく」人生を生きるすべを知っておいてほしいと願った。

通読してみて、「個→対人→集団→より高い個」というスパイラルがしっかりしていることが凄いと感じた。次いで、YA世代に身近で様々な実例の提示による具体的な気づきを目指していること。そして、大人世代へと繋がる内容となることで、集団と個のより良い両立という明るい未来を明確に志向していることに、願いと希望を感じた。

多感でこれから様々な経験を積んで行くであろうYA世代に、自分や自分が属する集団を知り、自分と集団を更に高めていくための人生の指針となる、素晴らしい本に巡り会えた。

レビュアー 1582019

レビュアー 1582019

イラストや漫画が多くて、読みやすかったです。

「〜してみよう」「チクチク言葉をフワフワ言葉に」みたいなノリで、中高生向けの道徳や人付き合いの教科書っぽさを感じました。

わかりやすくて、安心安全な本。学校の図書室とかに置いてあると子供に良い影響が与えられそう。

レビュアー 1315507

レビュアー 1315507

ヤングアダルト世代向けの本ながらも、社会人視点のパートがいくつか含まれていたところが非常に良かったです。社会に出てからのことに関しては、身近な人の話と近年の一般論とズレを感じるところが多いと感じているので、社会人として働く前に学生さんが世の中のことを学ぶ1冊として、この本はとても役に立つのでは。やさしいイラストや漫画を取り入れており、もし自分が通う学校の図書室にこの本があったら休み時間になんとなくでも読んでみたくなると思いました。

レビュアー 781279

レビュアー 781279

他人とのコミュニケーションの悩み、どうやって人間関係を築いていけばいいかなどの悩みは大人も子どもも変わらないです。むしろ人間関係で悩んでいないという人を見つけるほうが難しいのではないでしょうか。

社会人として悩むふたりが、10代のころから人間関係を学び直すことによりどう未来が変わっているのか、完成版のエピローグも楽しみです。

柔らかい色合いのイラストと、ふわふわ言葉とちくちく言葉のように優しく表現されているので不快な思いにはなりません。

・「あなたメッセージ」ではなく「私メッセージ」で伝える。

・「ほんとうの自分」と「見せかけの自分」のバランスを取ろう。などなど

コミュニケーションに関する知識が書かれていて、紙の本なら付箋を貼ると思います。

反抗期真っ只中のときは、なぜ親はこんなに口うるさいのかとムカつくこともあると思います。子供の思いと、大人の思いが両方書かれているので、冷静になったときに親には親の思いがあるんだなと感じてくれたらいいなと思います。

学校の友達だけでなく、SNSで友達がいる人も多いでしょう。そのなかで距離感がバグっていると思う人いませんか?

私も距離感がバグってるなと感じる人と接するときがあります。相手との距離感をどうとったらいいのか、どんな言葉を返したらいいのか、そんな悩みも解決してくれる言葉が見つかるはずです。

承認欲求に振り回されずに自分軸を大切にして接していきたいなと思います。

大人にとっても、子どもにとっても、コミュニケーションに悩んだときに手に取りたくなる図鑑だと思います。

ちょっと視点と考え方を変えると、未来の自分が生きやすくなるという希望が持てる一冊です。

図書館関係者 603863

図書館関係者 603863

このシリーズは安心して薦められると思って、期待して拝読しました。

ストーリー部分と解説部分から構成されているのはシリーズの他の本と同様です。

ただ、これはストーリー部分に魅力が薄いように感じてしまいました。

キャラクター設定が今ひとつなのか、なぜそう感じてしまうのかをうまく表現できないのですが。

もしかしたら、公開されていないエピローグがつくと印象が大きく好転するかもしれません。

解説部分は、できる限りやさしい言い回しで正確な情報を伝えようという配慮がされていると思います。

が、道徳(や保健)の授業のような雰囲気もあり、このテーマを上手に語るのは難しいかも・・・とも思いました。

小学校高学年の子が読むのと高校生の子が読むのと子どもに関わる大人が読むのとで、受け取り方が大きく違うような気がします。

「おすすめ度」をつけるのに悩みました。

書店関係者 1667908

書店関係者 1667908

日常生活で起こる「人間関係」に関するモヤモヤについて、解決法やアドバイスをしてくれる本でした。

解決策・アドバイスがとても的確で、面白かったです。

特にエピソード28の内容が刺さりました。

自分が中学生の時に読みたかったなと思いました。

当時、人間関係での些細な出来事によく悩んでいたので、この本に出会っていたら気持ちが軽くなっていたと思います。

コラムでは、学問的な内容(心理学・経営学など)も入っていたので、大人にとっても新鮮で面白い内容ではないかと思いました。

教育関係者 1428424

教育関係者 1428424

コミック形式で、その後に解説形式になっている中・高生には読みやすく、入りやすい書籍だと思います。

その時の心境の分析は難しいけれど、心はモヤモヤする、心にしこりが残ってしまう、うまく自分の気持ちが表せないなどの悩みを解説で丁寧に説明されている中・校生にオススメの1冊です。

ワタシも来年度の購入予定の1冊にしたいと思っています。

教育関係者 607160

教育関係者 607160

「新時代の教養」シリーズの最新刊。このシリーズはどれも読みやすくテーマも良いので、勤務校の図書室で購入しています。

今回のテーマはコミュニケーション能力で、非認知能力の育成に注力されているGakkenさんらしいテーマだと思いながら拝読しました。

マンガで描かれているエピソードは、どれも若い頃に悩んだ覚えのあるものばかりで、大人になった今でも上手く対処できないかもと思える事例もあり、一つ一つ深く考えさせられました。

まずは本書で紹介されている「私メッセージ」を意識するだけでも、かなり人間関係が円滑になりそうなので、普段の生活に取り入れていきたいです。

私事で恐縮なのですが、4月から新しい職場に行くというタイミングで拝読したため、「いまの自分の能力」ではなく「未来の自分の能力」を信じて行動することで成長できる、という考え方に勇気づけられました。

自分の気持ちとの向き合い方や、他者との距離の取り方に悩んだときに、本書が手元にあれば少し気持ちを落ち着けることができそうです。

人間関係に悩む中高生にはもちろん、そんな中高生の悩みを受け止める立場の保護者や教職員の方にもぜひ薦めたいと思います。

図書館関係者 1054565

図書館関係者 1054565

もしタイムスリップできるなら、中学生の自分に贈ってあげたい本です。

いつも人間関係と自分の在り方に悩んでいた中学時代のあの頃、私は学校の図書室で心理学関係の本を読み漁っていたのでした。この本があったらどんなにか気持ちが軽くなっただろうと思います。

レビュアー 1344341

レビュアー 1344341

登場人物達が学生時代に遡り、状況に応じたコミニケーション術を学んでいきます。

現在、私の学生時代にはいなかったSC(スクールカウンセラー)がいたり多少の違いはありましたが、大人の私でも参考になる内容でした。

わがままを言わせていただくのならば、後半のカラーページの色使いがきつい気がしました。

オールカラーでなくてもいい気もします。

図書館関係者 841977

図書館関係者 841977

いろいろなコミュニケーションのシュチュエーションが想定されていて、直面する悩みにその都度アドバイスをもらえるような幅広い内容になっていました。統計などの数字で表されると、悩むのは自分だけではないということに気づき、自分のことだけでなく、相手のことを想像したり、知ろうとしたりすることに繋がりそうです。傷つけられることに敏感になっている時や、身の回りの人とよいコミュニケーションを図りたい時に読むといいと思いました。

図書館関係者 1432150

図書館関係者 1432150

頼まれごとを断れない。人に嫌われたくない。など…大人になってもある悩みに、マンガとコラムで答えてあるので読みやすかったです。

私は人の怒りに触れるのが苦手で、自分とは関係ないことで怒っていても、誰かが怒られていても萎縮してしまいます。この本には、怒りの裏に隠れた感情についても言及してくれているので、相手の怒りの裏にある本当の感情を考えるきっかけになりました。

また、根本的なところで、コミュニケーションが必要とされる理由や、他者と自分は違うことを知ることなど、これから社会に出ていく子どもたちにも知ってほしいことが、誰にでも分かるように言葉とイラストで書いてあり、自分の子どもにも読んでほしいと思いました。

レビュアー 1478355

レビュアー 1478355

子供の悩みに上手く答えられなくて困っていたので、この本のタイトルを見て飛びつきました。

困りごとに関して、辞書的に使えるので、手元に置いておきたい本です。

とはいえ、家にあっても子供が自分で読んでくれるはずもなく、

私が読んでこんな風にも考えられるよと伝えるために使いたいです。

レビュアー 540555

レビュアー 540555

まさに図鑑感覚で悩みごとが晴れる一冊。漫画とイラストで楽しめるため、内容も押し付けがましくなく、寄り添って貰う感覚でさくさくと読み進められます。項目ごとにページを開いて読むことができ、老若男女問わず実用的な一冊になっています。

図書館関係者 699302

図書館関係者 699302

中学生の学校、友達、部活、恋愛など日々の暮らしの上で出てくる悩み事を漫画で紹介しながら、次のページで専門用語を使いながら深く解説されています。

子どもだけでなく、大人が読んでも十分役に立ちそうな本です。

中学校の同級生、涼子と悠太は、大人になり仕事で悩みを抱えながら出会いますが、中学時代の行動で誰かを勇気づけていたことに気づけたりします。大人時代から中学生時代に戻っていく展開がいいなと思いました。

あと、スクールカウンセリングの先生に、部活のことや友達のとの関係など相談するシーンも2,3度でてきます。

「カウンセリングの先生に、こんなことも相談できるんだ」と思えそうです。

レビュアー 513020

レビュアー 513020

感覚的に理解し習得している視点では、文章化され視認することでより理解が深まり、認識していなかった視点では、驚きと同時に学べるという実りのある読了となった。

またコミュニケーションツールとしてSNS全盛でジェンダーレス等の価値観が更新し続ける現代は、根本の「他者を思いやる」という前提は不変ながらも、主軸をどこに置くかなどより細部にわたっての留意が必要であると強烈に認識させられたことが新たな発見となった。

対AI等とより複雑化されるであろう未来社会を生きていく上で、非常に重要になることを丁寧に教えてくれる1冊。

レビュアー 540691

レビュアー 540691

マンガと図解とわかりすい解説でコミュニケーションについて学べる本。

子供だけではなく、大人の方にもおススメ。

具体的に1つ紹介しますね。

共感力は低いより高い方がいい。

では、共感力が高い人の特徴は?と言われて、

答えることはできますか?

この本ではわかりやすく答えてくれる

---------------------------------

<共感力が高い人の特徴>

・自分と異なる意見でも受け止める

・周りの人たちへの関心が高い

・相手の話をよく聞く

・さまざまな経験値がある

---------------------------------

解説は次のとおり

---------------------------------

共通しているのは、自分の感覚や考えが絶対だと決めつけずに

「人はそれぞれ違って面白い」

「人には人の感覚や考え方があるから尊重したい」

というスタンスです。

…

「自分とあなたは違う人だけど、あなたのことを知りたいし

力になれることがあるならなりたいな」と考えるのが

共感力の高い人なのです。

---------------------------------

わかりやすい。大人でも意識したいですね。

書店関係者 1421089

書店関係者 1421089

最初、働いている人の困りごとから始まり、子どもには少しとっつきにくいかな、というのが正直な感想です。読み進めていくうちに、子ども(学生)の日常あるあるみたいな感じで、そう言う時あるよね!みたいなエピソードがたくさんあり、それに対してどうすればいいかが描かれていていて、そしていろんなパターンもあり、とても良かったです。

個人的にはチャプターごとに最初に哲学者などの名言?が載ってて、それがすごく刺さりました。

特に中学や高校を卒業して、全く新しい環境に飛び込む子ども達におすすめしたいです。

レビュアー 611228

レビュアー 611228

子どもの頃に読みたかった!!でも大人になった今読んでも遅すぎるということはない!

わたしは断るというのが昔からニガテで、そのせいでいろいろ苦しい思いもした。でも「断り方」がわかっていたら相手を傷つけず、嫌なきもちにならずにも済んだのだろうな。これを機にうまく断れるようになりたいです。

自分の子どもが人付き合いで困らないように、また、困ったときにいつでもページをめくれるように、手元に置いておきたい一冊です。

書店関係者 983570

書店関係者 983570

漫画での状況説明とイラスト付きの解説、重要な部分に色がついていて、視覚的にもわかりやすくとても読みやすかったです。よくある学生時代の悩みが書かれていますが、大人にも通じる内容で、年齢問わず読めると思いました。自己啓発系の本を読んで自分を鼓舞するよりは、こういう寄り添ってくれるタイプの本の方が、現代には必要な気がします。人間関係において適度な距離を保つためのコツがこの本には書かれていると思いました。

教育関係者 1205606

教育関係者 1205606

とても読みやすくて、イラストも可愛くて、ためになる本でした。

コミュニケーションについて役に立つことが詰まっていて、1冊手元に置いておきたいと思える本です。

子どもの頃に、出会いたかったなと思いました。

私は教員をしていますが、教室の本棚に置いておきたいと思いました。素敵な本をありがとうございます!

レビュアー 1604179

レビュアー 1604179

怒りやすい人、落ち込みやすい人、陽気な人、いろいろだけど、各々に得意や苦手な場面は異なる。学生時代から人付き合いのモヤモヤは尽きないもの。複数の集団に属して選別され、過敏に反応すると心が擦り切れていく。うまくいかないと感情に振り回されるようだけど、それは大切なこと。本書は心の保ち方を教えてくれる。

共感、尊重、言葉にするのは簡単だけど実践は難しい。他者を優先する人は、自分の好きを忘れないで。嬉しさや楽しさが遠ざかったら辛さが残るから。最初の頃は人と人の間に見えない壁があるけど、それは信頼に変わるものだから。

教育関係者 468529

教育関係者 468529

よく「仕事内容も大切だけど、人だよね」

という会話をあちこちでしている。結局人とのコミュニケーションが、自分を形作り毎日を形成している。

この本は、中高生向けながら大人にも読みごたえある内容だ。

心理学の話などは、ぼんやりとそうかなぁと考えていることが明確な言語化されていて、

ためになるし、面白い。

しかし時々「自分軸」といいながらそれでも相手に配慮を(たくさん)しなきゃならないことが、しんどい。

と感じる子も多いのではないか?などと思ってしまう。

だからできなくても大丈夫、でもこういう考え方をしってほしいな、というスタンスでこの本を渡したい。

レビュアー 540565

レビュアー 540565

当たり前のこと

僕の中では、依然としてこうでなければいけないという思いがあり、意識しないとどんどん強い固定観念に襲われてしまう。そんな自分が嫌でいつも自己嫌悪に陥ってしまう。そんな、自分でも良いと思えるような考えは少しのきっかけがあれば良い。この本、そんなきっかけになりそうである。

書店関係者 1670311

書店関係者 1670311

マンガやイラスト入りでとてもわかりやすかった。

専門用語も多く出てくるが、例が挙げてあったりするので、言葉を覚えられなくても、理解しやすい。

おそらく自分が思春期の頃にはピンとこなかっただろうことで、大人になってこそ、わかる!と共感できることもあり、その頃に読めていたら何かが違ったかもと思うと悔しい。

わかってはいても、すべてを実行することはなかなか難しいと思うが、この本を皆が読めば、学校も職場も社会も世界も生きやすくなるに違いない。

レビュアー 530109

レビュアー 530109

この本では、最初にマンガで困ったシチュエーション、悩んでしまうシチュエーションなどが挙げられて、それについて解説していくというスタイルです。どのテーマも具体的で、「友達は大勢いた方がいいのかな」「誘われたら嫌と言えない」「親が口うるさくて困る」など、「そういうことあるよね」ということばかりです。

「これ、適当にやっといて」ではなく、「わたしは、こうしてもらえて方がうれしい」と言うとか、自分だけで頑張るのではなく、誰かを頼ってみるのもいいとか。ついつい自分の立場ばかり考えがちだけど、相手の立場に立ってみると気がつくことがあるというようなアドバイスが、とてもうまく表現されています。

今時の学校にはスクールカウンセラーがいるんですね。生徒同士でもなく、先生とでもなく、第三者的に話を聞いてくれる人がいるのって羨ましいです。

何か困りごとを言いたい時って、意見を求めてるんじゃなくて、ただ聞いて欲しいってことありますよね。それをわかって、黙って聞いてくれる人がいるって、子どもでも大人でも大事なことです。

人と人とのコミュニケーションって、いろいろ悩み始めたらどうにも止まらないものです。この本には、そんな悩みを解決するヒントが集められています。誰かに相談できるのが一番だとは思うけど、そういう人がいないなら、この本を読んでみて欲しいなと思います。

図書館関係者 1180083

図書館関係者 1180083

誰もが一度は悩む、他人との関わり方。特に思春期には、他の人は皆うまくやれているように見え、何故自分はうまくいかないのか、こんな風に思うのは自分だけではないのか、といった悶々とした悩みで日々過ごしているのではないだろうか。

特に今の時代、SNSでは強い言葉が心地よく聞こえ、そちらの方が正しいように感じてしまう。

この本では実にきめ細かく、その一つ一つの悩みに応えてくれるシチュエーションと支えとなるアドバイスがある。おそらくパラパラとめくるだけでも、はっと手を止めて見入るページが誰にでもあるのではないだろうか。ぜひ、全ての子ども達が一度は手に取って見られるように置いておいて欲しい一冊だ。そして、まだ気づいていない大人にも、まだ悩んだままの大人にも読んでほしい。あぁ、15歳の自分にもこの本渡したかったな、そう思う47歳です。

レビュアー 853659

レビュアー 853659

この作品はマンガ、イラスト、文章で構成されており読み進めやすい一冊です。

思春期の子供を持つ親子が一緒に学べる本になっています。

仕事で悩みをかかえるちょっと気の弱い男女必見!

また、思春期あるあるの友達、恋人、親子、先生との人間関係についてズバッと解決してくれる一冊になっています。

どちらかというと思春期向けの方のメッセージがボリュームあるな、と感じました。

教育関係者 514761

教育関係者 514761

若い社会人向き??と思って読み始めましたが、中学生が10年後(少し遠めの未来)で悩んで立ち返る構造だったんですね!

あるある…と思うことがたくさん、まさにコミュニケーションの教科書です。思春期家庭のリビング(トイレ?)に1冊、学級文庫にも1冊欲しい!

読ませていただき、ありがとうございました。

図書館関係者 1442848

図書館関係者 1442848

それぞれのシチュエーションの例がマンガ形式で始まり、その後対応の方法、かかわり方が図やイラストを交えて中高生にも分かりやすく書かれていました。大事なポイントにもカラーで線が引っ張ってあり、読みやすいと思いました。

10代から、人とのかかわり方やコミュニケーションの取り方を学ぶ機会をつくるための教科書のような役割も担える1冊だと感じました。

書店関係者 1542022

書店関係者 1542022

道徳の教科書のような一冊でした。

思春期の子供達の日常にありそうな会話のやり取りが具体的にわかりやすく書かれていて、共感を得られるのではないでしょうか。

また大人でも親子関係の話ではドキッとさせられたり、初めて聞く言葉もあったり、リーダーシップの話やいい人・強がりの仮面の辺りは勉強になりました。

心の余裕を持ってコミュニケーションを楽しみたいですね。

教育関係者 1124402

教育関係者 1124402

最初のページが社会人の話だったのですが、中身は中高生向きに仕上がっていました。思春期の悩みに沿った事例が取り上げられて、わかりやすい解説と実践のしかたが簡潔に掲載されていました。

まだ初校と言うことで、表現の仕方などどのように精查されるのかは気になります。

書店関係者 681228

書店関係者 681228

漫画とイラストが多いから取っ付きやすく、内容も『うわ、私だ』『ああ、そういう雰囲気のやり取りあったわ昔』『あの頃の私に読ませたい』『そうか、あの時人とうまくいかなかったのが辛かったけど、そういう考えもあったのか』のオンパレード。今でも結局は人間関係。仲良い同僚が辞めた原因も根本は人間関係。本当に避けて通れない、けど距離を考えながら自分をメタ認知しつつ過ごすことは出来る―――これは、子どもさんは勿論ですが大人こそ読むと気持ちいいのではないでしょうか?

レビュアー 1710096

レビュアー 1710096

漫画やイラストが多く、とても分かりやすくて読みやすかったです。内容は、コミュニケーションの基本編、といったところ。コミュニケーションに悩んでいる人には、あなただけじゃないよ、と伝えてくれ、知識と、こうしてみたらどうだろう?という提案もあって、実際に活かしやすい内容だと思いました。

学生だけではなく、大人が読んでもヒントになるような具体的な例がたくさん盛り込まれていて、とても良い本だな、と思いました。

書店関係者 1117478

書店関係者 1117478

学生の頃に出会いたかった本でした。

人間関係で、悩まない人はいないと思います。

人によっては、人間関係で病気にさえなります。

読む年代によっては、感じ方が違うかもしれません。

私にとっては、聞き方や伝え方のコツや、他者を尊重してちがいを楽しむということ、そこが難しいけど、実践したいと思いました。

4月から、新たに社会人が増える時期です。きっと人間関係で疲れる人も多くなりそうです。疲れた人にも、イラストなど多く使われてるので、堅苦しくなく、癒されるのではと思います。

レビュアー 1025593

レビュアー 1025593

人の悩みの大半は人間関係!

大人も子供も、悩みの根っこは同じ。

自分の素を出すのが怖い、打ち解けるにはどうしたらいい?、上手な頼み方って?

あるあるな中学生の日常マンガに、対策の解説ページが続く。

色々なパターンがあるので、気になるページだけを読むのにもいいですね。

自分を客観視する「メタ認知」など新しい言葉も勉強になります

口下手で自分の意見を伝えることが苦手なので、タイトルに「人生がうまくいく」という言葉を見つけて、少しでも人付き合いのストレスが減ったらいいなあと思い、リクエストをしました。

ティーンズ向けに書かれていますが、大人が読んでも充分に役立つ内容だと感じました。ルビが振っていたり、沢山イラストが掲載されていて読みやすかったです。

大切な文章にはラインマークが引かれていて目立つ工夫がされており、時間がない時はその箇所を繰り返し読むだけでも良いかと思いました。人間関係で悩んだら、そのような読み方をして解決のヒントを見つけたいです。

レビュアー 749942

レビュアー 749942

大人でも子どもでも、人間関係は永遠の課題。学校や職場で実際に起こりそうなあらゆる場面が例に挙げられていてまさに図鑑のような一冊だなと思いました。

モヤモヤするけど、友達にも先生にも親にも相談できないようなことや、相談するほどでもないけど、でも心に引っかかていることについて、まずはこの本を開いて自分と向き合ってみたら何か答えが見つかる気がします。自分の悩みのタネが何なのか、言語化されたものを読むことで、自己理解につながり、他者に自分の状況を説明しやすくなります。それぞれの例の対処法や具体的な行動のヒントがあるので、それを試してみるのも良いでしょう。できそうなことの選択肢が増えることは、その子の希望になりますし、問題解決に近づくのではないでしょうか。

今は悩みがなくても、パラパラとめくってシュミレーションしておけば、何かあっても余裕をもって対処できるのでは。思春期の子どもの手の届くところに置いておきたい本です。

図書館関係者 469052

図書館関係者 469052

今までに出版された「新時代の教養」シリーズは、全て勤務している学校図書館で所蔵しています。どの本も中学生にも分かりやすい言葉で丁寧に説明されていて、読みやすいです。

この「人生がうまくいくコミュニケーション図鑑」も、中学生から大人まで幅広い年齢の人が参考になる本でした。タイトルから、コミュニケーション能力をアップするテクニックについて書かれているのかと思っていたら、違っていました。そもそもコミュニケーションとは何か、他人と上手くいくために大切にしたいことが書かれていました。表面的ではない、心から自分や他人が安心して暮らすためのコミュニケーションについて考えられるようになっています。

人と上手くいくとはどういうことか知りたい大人もとても参考になる本でした。

レビュアー 835222

レビュアー 835222

児童書だけど、大人でも充分学びになりました。

6章仕立てで、

自分の気持ちとの向き合い方から始まり、

他者との向き合い方、

様々な事例に対応するコミュニケーションの方法や

リーダーになった時の考え方、

そして、それらを学んだ上での

自分との向き合い方に戻ってくるのですが、

最後は他者との良い関係を保ちつつも

自分も大切にする事を教えてくれます。

この構成が素晴らしいと思いました。

内容としては基本的で、

現実の複雑な悩みに対応するには

ちょっと物足りないけれど、

どこかでかじった事のある知識を

整理する事が出来ました。

何事も基本が大事と考えると、

この一冊を読み込めば、

充分なのではないかと思えるほど、

充実していました。

漫画やイラストが多用され、

自分、これ、やっちゃってるかも、と、

思い当たるような実例が掲載され、

その対応方法が書かれていて、

具体的で分かりやすいです。

特に今後活用したいと思った内容は…

◯その問題は誰のものか、「自分の問題」なのか「相手の問題なのか」考えて振る舞う

◯意見が対立したら共通の目的を確認し、「私vsあなた」ではなくて「私達」vs「課題」の視点で考える

他にも、心理的安全性を担保し

居心地の良い場所にするためにはどうすれば良いか、

人に動いてもらいたい時は

どんな点が大切かなど、

とても参考になりました。

ここに書かれている事が身に付いたら

他者との間でどう対応しよう…と思った時

冷静に判断出来るようになりそうです。

レビュアー 594938

レビュアー 594938

イラスト入りで読みやすかったです。

ひとつひとつの具体的な例や方法が書かれていて、誰でもこれからの自分の楽しく生きるヒントとして参考になるなと思いました。

気づかずに相手を傷つけてしまう言動って、きっと誰でもあることだと思います。

自分は気づかないけれど、相手にされた時に、相手の背景を思うことはなかなか難しいですけど、いつまでも怒りを続けることにパワーを使うより、客観的に分析するようなことも自分の心のためにはいいなと思いました。

図書館関係者 682702

図書館関係者 682702

自分を見つめ直し、他者と上手につきあうきっかけになる本です。

私が一番心に響いたのは、怒るという感情は二次感情でその前には本当の気持ちが隠れている、ということです。なるほどと思いました。

マンガにはじまり、具体例もあるので自分の気持ちと向き合いながら読めます。

子供にも大人にもすすめたいです。

図書館関係者 601014

図書館関係者 601014

イラストとマンガがベースなので読みやすい。

コミュニケーションで悩むいろいろなパターンに、

自分では気づきにくい視点から解決策が示された、

と感じる人も多いのではないかと思う。

ただちょっと気になったのは「人は人」と区切りをつけすぎて、

お互いをよりよくしていこうという視点に少し欠けるきらいがある。

まぁいまの子はぶつかることが嫌で仕方ないようなので、

それも処世術といってしまえばそれまでではあるのだけれど、

「私はこうしたほうがいいと思う」くらいいえるのが、

健全な友人関係であったり、同級生とのかかわりでは?とも思った。

人は変えられないから自分の受け止め方を変えるというのは、

たしかに自分をすり減らさないコミュニケーション方法ではあるけれど、

人は良くも悪くも人との関係で変わりうる存在ではあるのだから、

よかれと思うこと(お礼をいうとか)くらいは相手に伝えてみると、

相手のその後の人生にとってはよい結果を生むこともあるのでは?

何かしてもらっても何もいわない人よりもすぐにお礼の言葉が出てくる人のほうが、

大人になっても、社会人であっても、まわりが助けてくれやすいと思うし、

そういう注意は学生時代のうちでないとお互いにしあえないのではないかと私は思います。

レビュアー 744616

レビュアー 744616

漫画やイラストが多くて漢字にもルビが振ってあったり、登場人物も中学生で子供向け?と思ったけど、大人が読んでも間違いなく為になるし面白い。

最近就職活動中なのですが、面接で「この会社ではかなり大勢の人と関わり合いがあります。あなたにとってたくさんの人とコミュニケーションを取るとはどういうことだと思いますか」というような質問をされ答えられずに困ってしまった。

この本をもっと読みこんでいれば答えられたかもしれないですね。

コミュニケーションに悩む人は本当に多いと思うのでたくさんの人にオススメしたいです。

図書館関係者 609141

図書館関係者 609141

とても分かりやすかった。マンガパートも理解を助けるし、共感もできるものばかり。解説部分も具体的で、気になる箇所から読んでも役に立ちそう。

自分の中でモヤモヤしながら抱えてしまっている事は、相談の仕方が分からない(そもそも相談するという発想すらない)時もあるけど、そんな時にそっと手に取ってほしい。中高生とか。

レビュアー 451615

レビュアー 451615

自分が子供の頃に出会いたかったなあ。

父は、本をよく読めと勧めてくれたけど、

生き抜くための知恵みたいなものを教えて欲しかった。

特に人間関係。

世でいう成功とは、この人の集まりの中の荒波をいかにうまく泳ぎきることなのではないかと思う。

だから、若い人達、みんなにこの本を読んで、なるべく失敗が少ない人生を歩んでほしい。

もちろん、大人が読んでもよしだろうけれど。

レビュアー 876034

レビュアー 876034

社会人になりたてのとき人間関係で悩んだことがあります。

アドラーの提唱する相性の法則「10人全てが合うわけではない」を後から耳にして、すとんと落ちたものがありました。

全員と分け隔てなく仲良くすることが昔の教育ではあった気がします。その考えの中で社会人となり苦労しました。

若い時に知っておきたかったことが漫画とイラスト仕立てで書かれています。自分の子にも読んで欲しいと思ったので購入することにしました。

レビュアー 679530

レビュアー 679530

社会人としての人間関係の困りごとについて、学生時代の人間関係をもとに紐解くのは、目新しいですが、筋が通っており、かつ大人も素直に受け入れやすいと思いました。

特に興味を持ったのは、自己肯定感と心理的安全性についてです。

自己肯定感は、そもそも自信や根拠となる実績を持たなければ自己肯定感が持てないと思っていました。しかし、自分の可能性を信じるということは、根拠がなくとも未来の成長を信じるということで、成長のために努力する原動力にもなりそうだと感じました。今まで自分が自分を傷つけていたと思います。少しずつ、自分のいい友人になれるように心がけたいです。

心理的安全性は、近年、職場環境が仕事の質にも影響する点で話題になっています。ただ、リーダーに負うところが大きく、チームの構成員にできることは少ないと思っていました。しかし、場の雰囲気を和らげる人の存在が心理的安全性をもたらすという実験結果から、実際に職場でもチームの空気づくりという点で貢献できそうだと思いました。

発刊時は登場人物2人のアフターストーリーが入るとのことで、本屋に並ぶのが楽しみです。