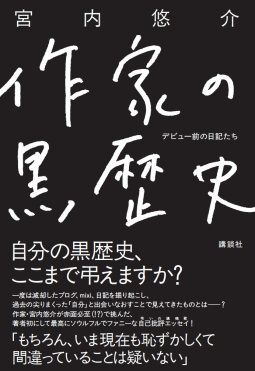

作家の黒歴史 デビュー前の日記たち

宮内 悠介

この作品は、現在アーカイブされています。

ぜひ本作品をお好きな書店で注文、または購入してください。

出版社がKindle閲覧可に設定した作品は、KindleまたはKindleアプリで作品を読むことができます。

1

KindleまたはKindleアプリで作品を閲覧するには、あなたのAmazonアカウントにkindle@netgalley.comを認証させてください。Kindleでの閲覧方法については、こちらをご覧ください。

2

Amazonアカウントに登録されているKindleのメールアドレスを、こちらにご入力ください。

刊行日 2025/03/25 | 掲載終了日 2025/03/27

ハッシュタグ:#作家の黒歴史デビュー前の日記たち #NetGalleyJP

内容紹介

\\えっ! 宮内さん、//

そんなことまで明かしちゃっていいんですか!?

デビュー前の「若かりし自分」を徹底批評!?

稀代のストーリーテラーの創作の源流に迫る

宮内悠介、初の傑作エッセイ集!

◆

「もちろん、いま現在も恥ずかしくて間違っていることは疑いない。」

作家・宮内悠介が誕生する十年以上前。

誰に向けてでもなく、一人虚空に吼えるように書き連ねた大量の日記、詩、散文の数々。尖りまくった自己紹介、思想強めに自己を開陳、息を吸うように政治の話をし、プログラマとして働きながら本当に作家になれるのか怯え、終わった恋を引きずり、呪われたアパートに住みながら、深夜に街を徘徊したあの頃――。

ダークサイドに追いやった過去の自分に、あえて向き合うことで見えてきたものとは――?

--------------------------------

二〇一二年ごろ、最初の本を出したときだと思う。それまで書きためていたブログの記事や日記をどうしようかと考えた。それらがどういうものだったかというと、他者に読まれることをあまり想定せず、一人虚空に向けて吼ほえているような、そういう雑文だった。

だから読者数も一桁くらいで、あってもなくても変わらない代物だとは言えた。

だけど直感的には、将来問題になりそうだから消したほうがいいと思った。

というのも、ぼくが書いてきたそれらの文章は癖があるというか、思想が強いというか、なんていうか、ちょっといろいろとソウルフルすぎた。そういう内面を隠して、フラットな、情緒の安定した常識人を演じつづけなければ社会的な死を迎えると感じているのは、何もぼく一人ではないだろう。

(「活動家だったころ」 冒頭より)

-------------------

【 目 次 】

1. 活動家だったころ

2. mixi 最初の投稿

3. 二〇〇八年のガザ紛争

4. リテラシーくそくらえ

5. 日記らしい日記

6. 修行僧時代

7. 妄想のなかの敵と戦う

8. 一行で読者を脱落させる

9. 賢明であることを避けるために

10. 呪いのアパート

11. さまざまな記憶のこと

12. それがどれだけしょうもなくとも

・まとめのようなもの

・暗流

--------------------------------

著者/宮内悠介(みやうち・ゆうすけ)

1979年東京都生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。2010年に短編「盤上の夜」で第1回創元SF短編賞選考委員特別賞(山田正紀賞)を受賞。2012年に連作短編集『盤上の夜』として刊行しデビュー、同作で第33回日本SF大賞を受賞。2014年に『ヨハネスブルグの天使たち』で第34回日本SF大賞特別賞、2017年に『彼女がエスパーだったころ』で第38回吉川英治文学新人賞、『カブールの園』で第30回三島由紀夫賞、2018年に『あとは野となれ大和撫子』で第49回星雲賞(日本長編部門)、2020年に『遠い他国でひょんと死ぬるや』で第70回芸術選奨文部科学大臣新人賞、2024年に短編「ディオニソス計画」で第77回日本推理作家協会賞(短編部門)、『ラウリ・クースクを探して』で第11回高校生直木賞と第4回加賀乙彦顕彰特別文学賞を受賞。著書に『国歌を作った男』『暗号の子』など多数。

出版社からの備考・コメント

発売前の大切なゲラをご提供させていただいております。弊社では、下記のような方からのリクエストをお待ちしております。

○発売に向けて、一緒に作品と著者を応援していただける方

○NetGalleyへレビューを書いてくださる方

○自分には合わない内容だった際、どういったところが合わなかったかなど、建設的なご意見をくださる方

下記に該当する方のリクエストはお断りさせていただく場合がございます。

ご理解のほど、宜しくお願いいたします。

○お名前・所属などに詳細な記載がなく、プロフィールにてお人柄が伺えない方

○作品ごとに設けました外部サイトへのレビューのルールをお守りいただけない方

○フィードバック率の低い状態が長く続く方

-----------------

※※リクエストの承認につきましては現在お時間をいただいております。

おすすめコメント

----------------------

◆担当編集者より◆

誰にでも一つや二つある、もはや向き合いたくもないはずの「黒歴史」に真っ向から突っ込むなんて! しかも読者に見られるところで! 宮内さんの振り切った企みに驚きつつ原稿を読むうちに見えてきたのは、作家にとって「書くこととはどういうことなのか」という問い。

デビュー前の宮内さんに出会い直し、宮内さんの「純」な原動力に触れられる、稀有な読書体験をぜひ味わってみてください!

----------------------

販促プラン

★

読み終わりましたら是非NetGalleyへレビューをご投稿ください!

著者・担当編集ともに楽しみにお待ちしております。

※発売前作品のため、ネタバレや、読書メーターやブクログなどNetGalley以外の外部書評サイトやSNS等で発売前にレビューを投稿することはお控えください。(SNSにてNetGalleyレビューページのリンクをご投稿いただくことは問題ございません。)

ご協力の程、何卒宜しくお願いいたします。

★★★

作品の拡材や指定配本をご希望の書店様は

恐れ入りますが<講談社 書籍営業部>まで直接お問合せをお願いいたします。

★★

出版情報

| ISBN | 9784065388549 |

| 本体価格 | ¥1,600 (JPY) |

| ページ数 | 256 |

関連リンク

閲覧オプション

NetGalley会員レビュー

レビュアー 781279

レビュアー 781279

言葉は尖り、ひたすら空に向かって叫び、火力強めな言葉で綴られるデビュー前のブログや日記は、最初に本が出版されたころ非公開にされ、消されたという。しかし宮内先生のなかに自分の子供の部分を殺しているような感覚に陥り、バックアップをとったという。

当時の日記と、宮内先生が現在の視点で批評を加える形で執筆されている。

その日記やブログからは当時の熱量を感じ、訴えかける言葉で綴られている。

記憶にある事柄は何に対して訴えているのか、当時の背景情報が補足されながら若き日の宮内先生が常に吠えている姿を見ているようだった。

パソコン通信、ホームページ、ブログ、mixi、Twitterなど言葉を綴る媒体が変わっていく。ほぼ同世代なので同じように辿ってきた道を懐かしく感じた。宮内先生と違うのはバックアップをとらず消去してしまったので何を発信していたのかさえ思い出せない。

mixiの足跡機能も今となれば懐かしく、ミニブログと呼ばれたかつてのTwitterは牧歌的だったと思っている。

過去の自分に向き合うこと、昔の日記を読み自分で批評することは宮内先生にどんな心境の変化を与えたのだろうか。

一読者としては黒歴史と題名にあろうが、かつて綴った言葉を読むことができて本当に嬉しい。

尖って、吠えて、そんな時代があったからこそ今の宮内先生のXでの発信に繋がっているのだと知ることが出来た。

私のプログラマの友人は宮内先生の大ファンだ。しかもプログラマとしての宮内先生をひたすら絶賛している。Xで発信されたGitHubを絶賛していたし、『暗号の子』の第一話に出てくるプログラムを実際に作ろうとしたくらいだ。

おかげで『トランジスタ技術の圧縮』や『ラウリ・クースクを探して』について分からない言葉について説明してもらいながら読むという経験が出来た。他にも登場する作品も積読のままなので早めに読みたいと思う。

歴史や宗教、文化をもっと学ばないと私はこの本に目を通しただけになってしまうと感じた。政治的なことや思想強めな言葉を発するつもりはないが、社会背景を学びまたこの本を読むとまた違う感想となるだろう。

ガザ侵攻、ウクライナ侵攻など今現在も世界情勢は変化している。

そのなかで宮内先生は無言を通し、大きな社会問題が起きたときもXでは何気ない日常を綴っている。その投稿がとても好きでXを覗き癒やしをもらっているのだが、あえて無言を通していたのかと納得した。

「人間、二十歳を超えたらパーソナリティは変わらないと昔教わったけれど、それは嘘であったようだ」という言葉がとても印象に残った。

これは私にとっても若い頃からずっと続く宿題でもある。心理学を学んでいた頃、人間の性格は変わるのか?と授業で議論をした。そのとき答えは出なかったが今でも考えることがある。自分なりにそのことについて考え誰にも見せない日記帳に書いてみようと思った。

私はリセット症候群になりやすいので、いつか今のSNSを辞める日が来ると思う。今も誰に向けて発信しているのかも全くわからない状態なのだが、こんな言葉を世界に向けて発信していたのかと思う日が来るのだろうが、自分だけは自分の味方だと思いながら拙い言葉を発していきたい。

レビュアー 1469440

レビュアー 1469440

君がプログラミングを1万行覚えていられた頃 私は初めて就いた仕事のプロトコールと格闘していた

君が高田馬場のすき家にいた頃 私は家族のための食事作りと送迎に時間を費やしていた

君が代々木公園でピースウオークへ参加していた頃 私はこども会行事で遺跡を見ていた

君が友人の歌うバンドライブに聞き入ってた頃 私はいきものがかりの「YELL」に心震わせていた

君がアフガニスタン侵攻を日記に綴る頃 私は何を考えていたのだろう

蟹の親子さんやくどうれいんさんの書籍を読んだばかりで

日記!というキーワードで飛びついたら

隔世の感としか言いようのない文字列が並んでいた

SNSしない ゲームもしない

リテラシーとかアンチテーゼとかいう言葉を使わずに生きている私がだ

いま最後まで本当の最後まで読んで、君の黒歴史に出会ってよかったと思っている

本当に?と思うだろうか

せめて「罪と罰」は読んでから言えよ

映画「グランド・ホテル」は観たほういいですよ

とほざかれるだろうか

とか言いつつ、私がいちばん好きだったのは「ヤフオクで石を買う」

心外?

とりあえず、Amazonの買い物かごにサンポールを入れてみる

私にはどんな商品が紹介されるだろうか

正直、めんどうくさい奴と君のことを感じていたが

~それ、いずれきっと取り戻せるよ~

この言葉を聞いて、その声をもっと訊きたいと思っている

書店関係者 1085147

書店関係者 1085147

黒歴史とは

絶対に外には出さない危険物であり漏洩禁止物であろうと思ってます。

その黒歴史を開陳し、さらに解説までおこなってしまう…あの頃の強火を懐かしみながら。

過去の日記を読み終え「暗流」へと繋がる様は宮内悠介の様式美でしかなかった。

レビュアー 1239134

レビュアー 1239134

著者の作品は、ここ数年の新刊はすべて読ませていただいています。

感想としては一言、謎に日記の火力が強い!謎に癖が強い!初期の作品からも伺える、癖の強さを感じました。

黒歴史と聞いて思い浮かべるイメージとは異なる作品でしたが、著者の過去の黒歴史であれば納得の作品でした。

客観的に俯瞰してみることのできる現在の著者コメントが、クスリと笑えるものが多く、楽しみながら読むことができました。

レビュアー 1446986

レビュアー 1446986

黒歴史開陳…作家だから黒歴史をこうして作品に昇華できてるけど、普通に考えたら過去のブログ、更にmixiの日記なんて見返したくもない…。直面してそれを公開しようという、その勇気にまず感嘆。でもまあきっと昔から変わらずに持ち続けている思いとかそういうのがあるから、まだ見られるのか。「ネタになればいいや」もあるだろうけど。自分だったらmixiは二度と見られない…。

教育関係者 645139

教育関係者 645139

人は「今の自分」にたどり着くまでに、様々な寄り道、戻り道、分かれ道の選択をしてきている。そしてそれは多くの場合、自分の内面に決めたままとなるだろう。それが最も端的に表出されたのが「日記」、それもその時の心情記述がなされているものであり、それによって過去の自分を客観的に振り返り評価し、今の自分をも評価することにつながるのだろう。その過程は必ずしも肯定的なものとはならないと思う。ただそれは『黒歴史』ではなく、誰もが持つ足跡。それをあえて『黒歴史』と呼ぶのは、それによりより客観性を高めると共に、読む人にも更なる共感を呼ぶことになるだろう。

あくまでも、自分なりの解釈ですが、そういう思いでこの本を読ませていただきました。

『1. 活動家だったころ』

デビューしたて、30歳の頃の宮内先生の「善」の定義はなんと捩れていたことか。でも、逆の「善」を持つ他者が必ずいる。それに対するアプローチに目を見張った。

『2. mixi最初の投稿』

それは、他人を真っ向から拒絶する。でも、七つの「嘘」がその文字の反語であるように、わかる人が1人でもいればいいと言う、あまりにも詩(私)的な叫び。それを今のWeb社会で真摯に発することができる人が、いたらと願う。その確信が欲しい、と思う。

mixi2の出現が、シンクロニシティかのように感じた。

『3. 2008年のガザ紛争』

当時のWeb社会での意見の多様性と拡散力に対する、紙媒体の持つ主張の一貫性とその部数。

当時は拡散力はなかったが、その多様性に目を奪われた。そのやりとりが『1. 活動家だったころ』での宮内先生の苛立ちと繋がっていく。「正義の話をしよう」とは異なる方向性に。当時も.さらにこれから必要になるのだろう。

そして、ガザ侵攻というシンクロニシティがまた。

『4. リテラシーくそくらえ』

自分の生き方に巧妙に隠した自己陶酔感を感じるのは、だれも同じだろう。そして、いつかはその陶酔から覚めて、空虚感に囚われるのも同じだった。自分の場合は34歳だったな。

さらに行動に対してリテラシー(知識を活用する力)が言い訳になるという指摘にグサっときた。全てがそれに当てはまるわけではないだろうが、情報化社会に暮らす我々に必要とされていた力について、若き頃にこのような見方をするとは、何という慧眼。

『5. 日記らしい日記』

人間は1人の時が一番強い。正に「人間強度」。ならなぜ他者とつながるのだろう。さらに、その他者の説明まで皆にするのだろう。小説はそれによって成り立つのだろう。でも、日記にまでは必要がない。だから私の日記はメモスタイルになるのだな。

そして最後はストレンジへの賛歌! ストレンジは自分らしさ=多様性の自発的発露と思うから、この最後の行を大切にしたい。

『6. 修行僧時代』

日記の羅列。でも、単なる事実のメモではない。その先、心の広がりがある。さすがだと思うし、心底羨ましい。内面をえぐり出すような日記をかける心の厚みがないことを実感した。

『7. 妄想のなかの敵と戦う』

日記の解読編。10年以上前の、日記の抽象的な表記をここまで具体的に解読してみせるとは。人間は変わりゆく。でもそれは断続的なものではなく、連続的であるからこそ、このようなことができるのだと感じた。

『8. 一行で読者を脱落させる』

ノートに記述される個人的な記録であった日記は、Web社会への移行により、SNS上で他者が読むことを前提としたものに変質していった。だからこそ、自分の内面をぶつけてくる宮内先生の日記は、1行で読者を脱落させる。それが素晴らしい。それが恐ろしい。

『10.呪いのアパート』

昔の自分の方が面白かったと言えるのは、常に自分をアップデートしてきて、昔の自分を面白く語ることができるからだと思う。宮内先生は常に過去を見返しながら前に進んでいる。人は後ろ向きで自分の足元を見ながら人生を歩んでいく。でも、このように足跡を見返すこと、『黒歴史』としながらも肯定的に自分のきた道を解説すること。それが正に自己のアップデートになる。

『11. さまざまな記憶のこと』

〝ただ楽しむ〟 ことができない。それは私も同じ。理由が、目標が、成果がないと行動できないし、そこに「達成感」はあっても文字通り「ただ楽しむ」ことがない。何もせず、ひとり、ウイスキーでも傾けてみようかな。

『12. それがどれだけしょうもなくとも』

現代の社会は情報過多であり、それにより自己が上書きされていく構図となっている。良い悪いは別として、それは社会から個人への半強制的なアプローチ。ならば、本当の心の新陳代謝、つまり自分で自分を上書きしていくには?それこそが「書く」と言う行為なのか。

さらに「書く」と言う行為が自分以外の人に与える影響力、それを感じて自分を卑下し否定してしまう。そんな宮内先生の真摯なスタンスを感じた。

『まとめのようなもの』

〝黒歴史〟とは何か? それは、今の自分にたどり着くまでの紆余曲折のことなのだろう。「今の自分」が日記をもとに、今の視点から過去の自分を丹念にたどり、文を解題していく。昔の方がソウルに溢れていた、と言うのは、そのソウルを踏まえた更に上のスパイラルに、今はいるからだと思う。若き日の活力は輝いて見えるが、それを経験してきた今だから「輝き」を捉えることができるのだと、信じる。

宮内先生の小説もさることながら、このようなレベルにおいて、自分を曝け出し解題する自己言及の本は今だかつて読んだことがありません。素晴らしい読書体験でした。誠にありがとうございました。

レビュアー 1567106

レビュアー 1567106

エッセイと思って読むとちょっと違う。

高等な思考過程を披露しているのでいわゆる普通の下衆な読み物とは違う。

作家になるためにはこの位自己研鑽が必要なのだと解らせてくれる本である。実験的な他の作品も是非読んでみようと思いたくなるよみものであった。

レビュアー 1604179

レビュアー 1604179

10年前の自分は別人。若かりし頃の無邪気さが懐かしくなる。あの時間と今は何が違うのだろう。日々の感情を書きためたエッセイ。日記は、薄れゆく記憶、消えゆく過去を蘇らせる。振り返ることがいいことかはわからないが。何に抗い、何を期待していたのか、自身のことさえも分からなくなっている。矛盾だらけのこの世をいま動かしている者は望み通りなのだろうか。数多のSNSに流れる言葉を追うことさえもできないまま過ぎゆくというのに。他者が事実を知り得ることはないし、知る必要もないが、知りたくなるのも人間である。何もできないのに。

レビュアー 1114213

レビュアー 1114213

「書くという行為は、あるいっときの自分を、他者へと置き換える行為であるのだ」

自己責任を通奏低音とする作家による日記は生きることの戦いへの記録に等しい。

「通常であれば発表されえないタイプの生命の息吹をお見せしたかった」