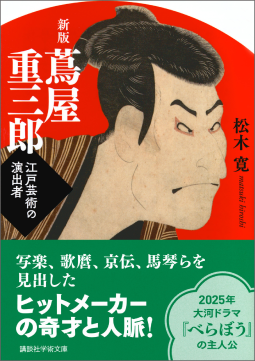

新版 蔦屋重三郎 江戸芸術の演出者

松木 寛

この作品は、現在アーカイブされています。

ぜひ本作品をお好きな書店で注文、または購入してください。

出版社がKindle閲覧可に設定した作品は、KindleまたはKindleアプリで作品を読むことができます。

1

KindleまたはKindleアプリで作品を閲覧するには、あなたのAmazonアカウントにkindle@netgalley.comを認証させてください。Kindleでの閲覧方法については、こちらをご覧ください。

2

Amazonアカウントに登録されているKindleのメールアドレスを、こちらにご入力ください。

刊行日 2024/10/08 | 掲載終了日 2025/02/12

ハッシュタグ:#新版蔦屋重三郎江戸芸術の演出者 #NetGalleyJP

内容紹介

❖

2025年 NHK大河ドラマ「べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~」の主人公、

蔦屋重三郎とは何者か!?

❖

写楽、歌麿、京伝、馬琴らを世に送り出した

ヒットメーカーの奇才と人脈!

――――――――――――――

日本美術史と出版文化の研究者がその実情に迫った決定版。

サントリー学芸賞受賞作。

――――――――――――――

作家や絵師の才能を見抜く眼力と、独創的な企画力で、東洲斎写楽、喜多川歌麿、山東京伝、滝沢馬琴らを世に出した版元・蔦屋重三郎。江戸文芸と浮世絵の黄金期を築いた「蔦重」をめぐる人間模様を、浅間山の噴火と天明の飢饉、田沼政治と寛政の改革などの社会背景とともに描き出す。

巻末解説・池田芙美(サントリー美術館学芸員)

(※NetGalleyでの公開については巻末解説は非公開とさせていただいております※)

----------------------------------

著者/松木 寛(まつき・ひろし)

1947年、仙台市生まれ。東北大学文学部卒業、同大学院修士課程修了。日本美術史専攻。東北大学文学部東洋日本美術史科助手を経て、東京都美術館学芸員を務めた。著書に『名宝日本の美術 北斎・広重』(小学館)、『浮世絵八華 第四巻 写楽』(共著,平凡社)、『御用絵師 狩野家の血と力』(講談社選書メチエ)等がある。

出版社からの備考・コメント

★校了前の仮データを元に作成しています。刊行時には内容が若干異なる場合がありますがご了承ください。

発売前の大切なゲラをご提供させていただいております。弊社では、下記のような方からのリクエストをお待ちしております。

○発売に向けて、一緒に作品と著者を応援していただける方

○NetGalleyへレビューを書いてくださる方

○自分には合わない内容だった際、どういったところが合わなかったかなど、建設的なご意見をくださる方

下記に該当する方のリクエストはお断りさせていただく場合がございます。

ご理解のほど、宜しくお願いいたします。

○お名前・所属などに詳細な記載がなく、プロフィールにてお人柄が伺えない方

○作品ごとに設けました外部サイトへのレビューのルールをお守りいただけない方

○フィードバック率の低い状態が長く続く方

-----------------

※※リクエストの承認につきましては現在お時間をいただいております。

おすすめコメント

----------------------

本書は、1988年に日本経済新聞社刊より刊行され、2002年に講談社学術文庫で刊行された書籍に、新たに解説を加えた新版です。

----------------------

◆目次◆

・プロローグ

一 吉原時代――創業

二 通油町進出

三 黄表紙出版と筆禍事件

四 美人画の制覇――喜多川歌麿

五 役者絵への野望――東洲斎写楽

六 次代を透視して――死

・主な参考文献

・学術文庫版あとがき

・解説 江戸メディア文化の仕掛人(池田芙美)

(※NetGalleyの公開については解説は非公開とさせていただいております。是非、書店にて本書をお手に取ってご確認いただけましたら幸いです。)

販促プラン

★

読み終わりましたら是非NetGalleyへレビューをご投稿ください!

著者・担当編集者ともに楽しみにお待ちしております。

また、適したメディアやお持ちのSNSにもレビューを投稿いただき、多くの方に本を拡げていただけますと嬉しく幸いです。

※ネタバレになるレビューはお控えくださいませ※

ご協力の程、何卒宜しくお願いいたします。

★★★

作品の拡材ご希望の書店様は

恐れ入りますが<講談社 書籍営業部>まで直接お問合せをお願いいたします。

★★

出版情報

| ISBN | 9784065373569 |

| 本体価格 | ¥1,100 (JPY) |

| ページ数 | 256 |

閲覧オプション

NetGalley会員レビュー

出版事業関係者 518081

出版事業関係者 518081

本書は数ある蔦屋重三郎本のなかでも、最も本格的な一冊です。

江戸のプロデューサーと言われた男の生い立ちから、業積、人脈苦闘、最期まで余すところなく

原典に当たって追ってくれている。

まるで雲上から江戸吉原にフォーカスし、八百やちょうに拡がっていく蔦屋重三郎ワールドを

覗いているような極上の気分になれる。

レビュアー 1650304

レビュアー 1650304

大河ドラマ「べらぼう」の蔦屋重三郎について知りたくなってリクエストしました。専門性が高くて、ほとんど知識がなかった私には難しいかなと思ったのですが、関係図や当時の浮世絵の写真が載っていて、読み進めるのに良い手助けとなりました。

私がとくに印象に残ったのは東洲斎写楽の章です。写楽は謎が多く残る絵師で、その正体には様々な説が唱えられています。耳の描き方による検証は読んでいて、謎の一つが解かれる快感を味わうことができました。

また江戸の政治(田沼、松平の改革)が版元にどう影響したかもこの本では言及されているので、大河ドラマを見ている人は「痒いところに手が届く」ようなサポート本になると思いました。歴史に詳しくなかったのに、今では蔦屋重三郎の虜になっています。

レビュアー 1073494

レビュアー 1073494

画家を取り上げられることは多くありますが、版元がスポットライトが当たるのはあまりないかもしれません

舞台は遊郭で知られる江戸吉原

戦もなく平和な時代で娯楽が花開いています

少々残念なのは、庶民の生活よりも説明書きが多かったこと

学術論文のような硬さがありました

大河ドラマになる作品としては派手さがないため、もっと庶民の生活を描いてほしかった

浮世絵と関わりの深い歌舞伎の話ももっと出てほしかった

当時の出版事情が分かったのはとても良かったです

教育関係者 528943

教育関係者 528943

今年の大河の主役・蔦屋重三郎が、どのようにして人脈と地位を築いていったのか。遺された文献から専門的な観点で紐解いていく、重厚な蔦重伝記。

学術書に分類される本格的な作品だけあり、最初は少し取っ付き難い部分もあるが、丁寧なアプローチで蔦重の魅力に迫っていく。いつの時代も人を虜にしてしまう「ゴシップ」の扱いなど、今に繋がる出版界の足跡を感じてとても興味深かった。

レビュアー 781279

レビュアー 781279

蔦屋重三郎が主人公の今年の大河ドラマをとても楽しく見ているのでリクエストしました。ヒットメーカーと呼ばれるだけあって、才能を見抜く力と人を惹きつける魅力を感じました。

学術文庫なので専門的な箇所も多いですが、挿図もあり歌麿の美人画などは時代を経ても色褪せることのない美しさを感じます。

社会背景も描かれ、蔦重がどのような時代に活躍していたのかという一端を知り、今年の大河ドラマがますます楽しみになりました。

レビュアー 1074736

レビュアー 1074736

本書の特徴は、まずTV「べらぼう」の便乗商品ではないこと。「新版」というタイトルから判るように原著は1988年刊。次に著者松木寛は美術史研究家だということ。といってもタイトルに間違いは無い。ただ蔦屋重三郎の評伝というより出版社としての蔦屋から刊行された文学者、画家の評伝集。特に詳細なのは著者の専門分野らしく歌麿、写楽。じゃあ「べらぼう」視聴の参考にならないかというと、そんなことはない。いわば蔦屋重三郎入門書の定番が本書なのだろうと思う。サントリー学芸賞受賞作品。その際の高階秀爾氏の選評によると「単なる出版『業者』ではない『江戸芸術の演出者』としての蔦重の歴史的役割を明らかにしてみせた」だそう。図版多数。

レビュアー 531394

レビュアー 531394

まさに江戸出版会に関する学術書と言っていい著作であった。日本史では文化として絵師や戯作者たちの名前は出されるがそれを支えた版元について知ることはない。現代においても文芸作品に与えられる芥川賞と直木賞が全く違う性質のものであることや、漫画、ライトノベル、学術書とそのジャンルは広く出版の形も多様である。印刷技術がまだ職人の手作業であった江戸時代において既に純文学と呼べるような作品から大衆小説、漫画につながる浮世絵中心のものまで多様なジャンルの出版がなされていたことを本書で知りとても驚かされた。また名前だけで知る戯作者たちが売れっ子作家として筆を振るう様子や次の作家に席を譲らねばならなくなる状況などとても興味深く読んだ。そんな中で版元の時代を見る目、人を選ぶ力の強さをこの蔦屋重三郎という人物に感じる。(いっときの角川春樹のような新しいうねりであったのかもしれない。)しかしながらお上の弾圧がそうしたものも崩していくという結果を見るときいつの時代にも通ずる政治と文化の摩擦を感じざる得ない。ただ力で押さえつけられてもまた新しい文化のうねりが起き、それは消えることはない。少数になっても続くその文化の継承にこそ希望はあり、現在の版元である出版社にもそれを支えるであろう私たち読者にも諦めることのない歩みを共にしていきたいものだと思う。

教育関係者 751214

教育関係者 751214

よ、つたじゅう!と大河の気分で読み始めましたが、本格的学術文庫でした。

戸惑ったのは始めだけ 。いかにして江戸の敏腕プロデューサーになったのかがわかって興味深かったです。

テレビの先取りになりますが、版元としての彼の芸術家たちとの交流に驚きます。

歌麿に写楽、北斎まで!特に写楽においては耳の描方で他の浮世絵師たちとの違いを見つけるなど、浮世絵も多く使われているのが良いですね。

それにしても重三郎のジェットコースター人生。今の出版業界の厳しさを知ったら「たいしたことない」とかえってチャンスとすら捉えるのでしょうか。

書店関係者 950150

書店関係者 950150

2025年の大河ドラマに抜擢された蔦屋重三郎。

私が働く書店の創業者がリスペクトして屋号にしたという人物。

ドラマを観て面白かったので、史実としての蔦重がどういった人物だったのかが知りたくて読んでみました。

ドラマはやっぱりエンタメなのでかなりドラマティックに演出してますね。

でもだからこそ実際の蔦屋重三郎がどいうったことをやってきたかを知ることが出来てとてもよい比較になりました。

まとめかたも分かりやすく、出版した本や関わった人々についても詳しく知れたので、一層ドラマが面白く観れています。

昨今は書店や出版が厳しい状況となっています。

でも蔦重のころから私たちがやっていることは変わらない。

そういった原点を振り返ることができる一冊でした。