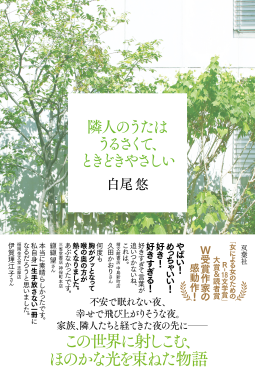

隣人のうたはうるさくて、ときどきやさしい

白尾 悠

この作品は、現在アーカイブされています。

ぜひ本作品をお好きな書店で注文、または購入してください。

出版社がKindle閲覧可に設定した作品は、KindleまたはKindleアプリで作品を読むことができます。

1

KindleまたはKindleアプリで作品を閲覧するには、あなたのAmazonアカウントにkindle@netgalley.comを認証させてください。Kindleでの閲覧方法については、こちらをご覧ください。

2

Amazonアカウントに登録されているKindleのメールアドレスを、こちらにご入力ください。

刊行日 2024/11/18 | 掲載終了日 2025/03/04

ハッシュタグ:#隣人のうたはうるさくてときどきやさしい #NetGalleyJP

内容紹介

不安で眠れない夜、幸せで飛び上がりそうな夜。

家族、隣人たちと経てきた夜の先に――

この世界に射しこむ、ほのかな光を束ねた物語

「女による女のためのR-18文学賞」大賞&読者賞W受賞作家、最新刊!

愛、優しさ、温もり、つよさ、切なさ、哀しみ――。

心を打つ小説のすべてが、ここにある。

【あらすじ】

心地よい暮らしを作るために住人が協働するコミュニティ型マンション――ココ・アパートメント。当番が食事を作り、住人が一緒にダイニングルームで食べる「コハン」があったり、互いの子供を預けあったりする一方で、個人の独立性も重視した住まい。

ここに住むのは、エリート男子高生、シングル家庭の親子、結婚や出産に惑うカップル、発達特性のある子供を育てる夫婦、秘められた過去をもつ老女など……。様々な事情を抱えた多世代住人の交流を通して、それぞれの心の変化や新たな歩みを温かく描きだした連作小説。

【著者プロフィール】

白尾 悠(しらお はるか)

神奈川県生まれ。アメリカの大学を卒業後、日本で外資系映画関連会社勤務などを経て、フリーのデジタルコンテンツ・プロデューサー、マーケター。2017年「アクロス・ザ・ユニバース」で「女による女のためのR-18文学賞」大賞と読者賞をW受賞。著書に、受賞作を含む『いまは、空しか見えない』や、『サード・キッチン』『ゴールドサンセット』がある。

出版社からの備考・コメント

※書影は仮のものです。

※ゲラは校了の前のデータにつき、修正が入る可能性がございます。

※発売前作品のため、読書メーターやブクログなど外部書評サイトで発売前にレビューを投稿することはお控えください。

※書影は仮のものです。

※ゲラは校了の前のデータにつき、修正が入る可能性がございます。

おすすめコメント

書店員さんから、感動の声!

『信頼はプライスレスだな。

煩わしさから人間関係が希薄になっていく今だからこそ気付かされることがいっぱいだ。』

石坂華月さん(未来屋書店 大日店)

『人と人とがつながることで生まれる真心が、静かに満ち溢れている群像劇。』

宗岡敦子さん(紀伊國屋書店 福岡本店)

『少しの干渉が、そのわずらわしさが、人生の中で必要な時がある。それらが優しかったのだと、この作品を読んで感じることができた。』

山中真理さん(ジュンク堂書店 滋賀草津店)

販促プラン

【書店員様へ】

拡材や新刊配本のご希望などを非公開コメントよりご注文可能です!

ご希望の書店員様は非公開コメントにて取次・書店コード・書店名をご記載のうえ、ご注文・お問合せください。

※非公開コメントのみだと通知が届かずにお受けできない場合がございます。必ずあわせてのレビュー投稿をお願い致します。

※ご希望数より調整が入る可能性がございます。ご了承ください。

※営業担当者よりご登録のメールアドレスや店舗様へご連絡させていただく場合がございます。

こちらのタイトルの新刊ご希望数の締め切りは10月25日(金)迄とさせていただきます。

出版情報

| 発行形態 | ソフトカバー |

| ISBN | 9784575247763 |

| 本体価格 | ¥1,700 (JPY) |

| ページ数 | 288 |

閲覧オプション

NetGalley会員レビュー

書店関係者 983570

書店関係者 983570

いくら人間関係が煩わしくても、生きている限り誰かと関わらないといけない。けど、べったりされるのは嫌だし、かといって孤独を感じるのも寂しい。ココ・アパートメントのように『互いに少しずつ関わり合いながら共に暮らす』ということができたらどんなにいいか。

現代の、希薄で少し薄情な人間関係に疲れてしまった人にぴったりな作品だと思う。

書店関係者 611896

書店関係者 611896

ココ・アパートメントに住みたくなりました。自分の価値観や信念が覆ることは不安かもしれない、でもそれで大きく変わることもある。隣人とは希薄、SNSは考え方が似た者同士が繋がり、合わない人とは無理に繋がる必要なんてないと思ってた。周りは自分と似た人ばかりだから、多数の中にいると思えるし、自分は正しいとも思える。安心感がある。でもそれって、ほんとなのか、もっと全然違う人の考え方を聞いていかないと世界は広がらないんじゃないだろうか。価値観も考え方も、育った環境も違う人たちの中で、個々が考え互いを尊重して暮らしていく。互いに助け合う。そこに安心と癒しがある。そんなココ・アパートメントは『理想郷』だと思う。

図書館関係者 906578

図書館関係者 906578

人間関係の煩わしさと、それに伴う暖かさを読ませてくれるのかなと思い、リクエストした。

思った以上に、深く考えならが読むことになる作品だった。

住人一人ひとりにそれぞれ事情があり、だからか、どの人も、自立した生活を送るし、他人は尊重している。

これが、大人として生活するということなんだろうなと思うけど、皆一筋縄ではいかない悩みもあったりする。

このシェアハウスに馴染めない住人ももちろんいるけど、それはたまたまそうであっただけで、それを否定したりはしない(困ってはいたようだけど)。

著者の本は、『サード・キッチン』を読んでいたらか、こちらに出てきた時に読んでみたいと思って、読んでみた。

読んで良かったと思う。

教育関係者 528943

教育関係者 528943

コミュニティ重視のシェアアパートを舞台に、個人を尊重しながらそっと寄り添う方法を模索していく、精彩に富んだ物語。

年齢も、性別も、国籍も、単身者も、カップルも、子連れの家族も―――何もかもバラバラの人達が集まって作られた小さなコミュニティ。なんでわざわざ他人と必要以上に付き合わないといけないのか、最初はひたすら鬱陶しかったが、やっぱり人は誰かの支えがないとままならない時があって、支えられた事があると自然と自分も誰かを支えたいと思えるようになる。普段あまり意識していなかった人との結び付きが、この世界のどこを切り取っても循環しているという事に改めて気付かされた。

良いところだけでなく、ネガティブな部分もしっかり提示し、それをどちらかの所為にする事なく描いているのも好ましかった。もう少し、今よりほんの少しだけ外に目を向けてみたくなるような晴れやかな気分になれる作品。

図書館関係者 584759

図書館関係者 584759

様々な人々が共に暮らすシェアハウス、ココ・アパートメントをめぐる、ハートフルな人間模様。それぞれが個として自立した生活をしながらも、いろんな問題を抱え助けが必要な人に、自分が出来ることで手を差し伸べ助け合う環境は、面倒さを超える有り難みがある。遠過ぎず近過ぎず、家族とも違う"隣人"の関係性から生み出される気づき・学び・成長・喜びは、そのコミュニティの一員という居場所を与えてくれるし、たとえ少しでも、人の役に立っているという実感は、生きる糧になる。こんなふうに暮らしていけたら…と思える温かな世界がここにある。

レビュアー 780363

レビュアー 780363

これは全世代に読んでほしい!

「ココ・アパートメント」は、家事の一部を住民たちが協働するコミュニティ型マンション。

年代も性別も様々な住民たちの歩んできた道が、一章ごとに語られていく。

どの人たちにも共感できる部分があり、その人の人生に没入してしまった。

毒親やモラハラなど、読むのが辛くなる部分もあったが、最後まで読み切った先には、何とも言えない感情が渦巻いた。

「幸せってこういうことか!」と。

特にプロローグとエピローグが繋がった瞬間が、最高だった。

特に私は子育て中の方におすすめしたい!

子どもの幸せを願う親心に共感し、グッときた。

レビュアー 1049450

レビュアー 1049450

北欧型シェアハウス、ココ・アパートメントの住人たちによる連続短編小説。

シェアハウスというと今どきな感じがするけど、昔の長屋のようなかんじだろうか。

でも、家事は女性がするということはないし、勉強が忙しいので、食事当番や掃除当番は免除、というようなものはなく、全て平等というところが現代らしいところ。

日本の文化や生活に染みついている男女不平等や、子どもは大人のいうことを聞くもの、というような、当たり前だと思われている習慣に、小気味よく異議を唱えていた。

着かず離れず、康子さんの言葉で「いやんべな(いい塩梅の)隣人」という関係がとても心地よかった。

皆が皆、それぞれに悩みや痛みを抱えているから、お互いに優しくなれるのだろう。

シェアハウスになじめずに、数か月で退去した人にまで、いなくなって清々したと思うのではなく、「何かできることはなかったか」と心を寄せる優しさが住人達にはあって、今のなんでも切って捨てる世の中に、小説以外でもこういう場所があればいいなと思った。

最後まで読んだ後、もう一度プロローグを読むことをお勧めする。

レビュアー 946550

レビュアー 946550

いやいや泣かせてもらいました。

そして人間っていいなあって、生きていくっていいなあって、あらためて思えて、この本は本屋大賞の候補にならなくては、絶対にだめ! と強く思いましたよ。

あとは出版社さんがどう活動するかでしょう。だって、内容は申し分ないのですからね。

図書館関係者 603863

図書館関係者 603863

白尾さんの作品は『いまは、空しか見えない』しか読んだことがなく、2作目。

青山美智子さんふうのハートウォーミングな連作短編集かな、と読み進めていましたが、だんだんヘビーな話も盛り込まれてゆき、グローバルな話にまで展開。町田そのこさんふうの痛い運び(※悪い意味ではありません)になるかと思いきや、そうでもなく、良い感じに着地しました。

こんな理想的な生活ってあるんだろうかという疑問にも応える要素があり、なんだか「ココ・アパートメント」が実在するような気持ちになってしまいます。いや、でもやっぱり実際にはそんなにうまく行かないはずと疑ってしまいますが、たぶん描きたいのは、読者に考えてほしいのは、そのあたりのことなのでしょう。もしかしたら、白尾さんがアメリカで生活された経験が活きているのかもしれません。

率直な感想として、ここに入居したくなります。『ライオンのおやつ』のホスピスに入居したくなったように。人間って、すごいなあ。

書店関係者 1464984

書店関係者 1464984

白尾さんの他作品、『サード・キッチン』を読んでみようかと思っていた矢先にプルーフとして見つけた本作品。タイトルに惹かれてこちらから読み始めました。

思いがけず涙が溢れたり、笑みがこぼれたり。

読了後、気付いたら花野たちと穏やかな風が吹く庭に立っていました。彼らがどんな思いで、社会の闇や変わりゆく己の感情と向き合ってきたのか。そこには計り知れない程の苦しみ、自己嫌悪、涙、そして決してちぎれることのない絆がありました。

途方に暮れてしまった時、何も言わずただ、傍に寄り添ってくれるようなこの作品に出会えてよかった。

レビュアー 781279

レビュアー 781279

住人たちが距離感を保ちながら協働するコミュティ型マンションのココ・アパートメント。

章ごとに事情を抱える住人たちが、少しずつ心情が変わり、自分の思いを声に出せるようになっていく姿に何度も泣きそうになりました。

干渉せず近づきすぎない距離感と、困った時に差し出した手をそっと握ってくれる優しさを心の底から感じました。

ココ・アパートメントの雰囲気が心地よくて「ただいま」「おかえり」と思わず言いたくなります。心が疲れている時、自分の生き方に迷った時、そして何気ない日常でふとした幸せを感じた時にも読み返したいです。

レビュアー 1469380

レビュアー 1469380

最後のほうは外出先で読んでいたのですが、家で読めばよかったと後悔するほど、涙が出そうになる感動的な終わり方でした。

隣人に誰が住んでるかもわからない――という時代に、性別や年齢問わず様々な人たちが住んでいるシェアハウスのココ・ハウス。

シェアハウスだからこその近すぎる関係も、鬱陶しさを感じないのは住んでいる人たちの人柄なのか。

深入りはしないけれど、隣人が苦しいときは手を差し伸べる関係性は、とても素敵で憧れるシェアハウスの形でした。

みんな悩みは大小問わず悩みは持っていて、それを隣人のおかげで乗り越えていくさまは涙なしには読めません。

他人を信頼するというのは難しいことだけど、ココ・ハウスは窮屈すぎない決まりのおかげで、いい信頼関係が結べていると思います。

年齢や性別問わず、色んな方に読んで欲しい作品です。

書店関係者 1078572

書店関係者 1078572

『サード・キッチン』での、多様性やマイノリティの描き方がとても印象に残っていて、この本ももあらすじから似た匂いを感じ、ぜひ読みたいと思いました。

『隣人のうたはうるさくて、ときどきやさしい』はココ・アパートメントというコミュニティ型マンションが舞台。

住人はそれぞれ何らかのコミッティーに所属してマンションでの役割を担っていたり、コハンという当番の住人が食事を作りダイニングルームで一緒に食べるシステムがあったり。

私たちの想像するシェアハウスとはちょっと違う共同の暮らし。

立場、年齢、家族構成、性格もバラバラの人々が、つかずはなれずの絶妙の距離感で生活しているさまが、語り手を変えて描かれていきます。

魅力的な登場人物ばかりで、語り手が変われば、見える景色も少し変わるように、いろいろな角度からココ・アパートメントでの暮らしを体感するように楽しく読めました。

私自身は近所づきあいつまりは隣人と関わることが苦手なのですが、この本で描かれる近所づきあい、ココ・アパートメントでの隣人たちの関わり合いはうらやましくなるほど理想的に見えました。

そして、機会があれば実際の隣人と関わってみたいような、そんな気持ちにもなりました。

やさしく、強く、心に沁みる。

読んで自分の栄養になるような本だと思います。

老若男女問わず、いろんな人に薦めたい本です。

レビュアー 1114213

レビュアー 1114213

「心地よい暮らしを作るために多世代の住人が共働するコミュニティ型マンション」ココアパートを舞台とした連作短編集。

当番が夕食を作りあったりと互いに助け合い、かといって過度な干渉はせずといった絶妙な距離感の暮らし。

「自立って、生活のあれこれにおいてだけじゃなくて自分の軸、自分の世界があるってことだと思うんです」

還る場所としての此処。

レビュアー 1111339

レビュアー 1111339

いわゆるシェアハウスとはまた違う、隣人同士の距離が心地の良いアパート。「自立」した大人たちや、それを目指す人、純粋で、でも大人よりも大切なことを知っている子どもたち。読めば読むほどここの住人たちが愛しくなっていきました。人と自分は違うと分かった上で、適切な距離感で過ごす紛うことなき隣人愛を感じました。

書店関係者 938596

書店関係者 938596

とっっってもよかった。時々ぐっときて必死に涙を堪えなければいけませんでした。でも、「大人も涙を流す場があってもいい」の言葉に素直に泣けたりして。

ここに住んでいる住民のほどよい「隣人感」が心地よい。この本を読んだ人はみんなここに住みたくなるんじゃないだろうか。

家庭の数だけ色々な壁はあるだろうけれどみんなと一緒なら超えられるものがあるというのは心強いと思った。

もう一度読み返したい。

書店関係者 1052272

書店関係者 1052272

隣人のうたはうるさくて、ときどきやさしい/白尾悠 双葉社

心地よい暮らしを作るために多世代の住人が協働するコミュニティ型マンション

ココ・アパートメント

しっかり個としての空間もありながら、

自然と隣人とのコミュニケーションが出来る仕組みもあり、

とっても理想的な、ステップ隣人コミュニティーになっている。

エリート学生、トラウマをかかえた若者、孤独を抱えた中年が、

ゆったりとした時が進んでいく中で、次第に溶け込み心境に変化が出てくる…

すごく暖かく穏やかな物語。

もっとこのアパートを見守って(続き読みたい)いきたいと思いました。

このようなコミュニティーをつくって共同生活している様式は

北欧などではコハウジング、日本だと江戸時代の長屋

で実際に近いものがあるんだと知りました。住みたいかも。

各章ごとのじんわり感動を味わいつつも、しっかり骨太のストーリーもあり

連作短編としての出来栄えにも感嘆しました。

今のような時代だからこそ、たくさんの人に読んで欲しいと思いました。

素敵な物語をありがとうございます。

レビュアー 573233

レビュアー 573233

ココ アパートメントのような場所なら住みやすい人も多いはず。個性豊かな人が集まり、できることを担い、一緒にコハンを食べる。

それぞれの事情で集まった人たちの触れ合いを感じ、それでいて自分というものが出せる場所を見つけていく感じが好きでした。

教育関係者 1348040

教育関係者 1348040

コミュニティマンションに住む人びとの緩やかなつながりの物語。様々な属性の人の心情を描く。新聞でこのようなコミュニティマンションのことを知り、気になっていたので、興味深く読んだ。第1話から、白尾さんお得意のジェンダー規範を問う物語。難関附属男子校に通い、専業主婦の母の下、何の疑問もなく暮らしていた男の子がこのコミュニティマンションで暮らすことで、認識と周りの人との関係を新たにしていく。全国の国語入試問題を作る方々、これ、出してください。/最後まで読んでからプロローグにもう一度戻りたくなる。