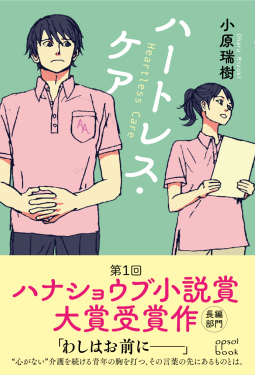

ハートレス・ケア

小原瑞樹

この作品は、現在アーカイブされています。

ぜひ本作品をお好きな書店で注文、または購入してください。

出版社がKindle閲覧可に設定した作品は、KindleまたはKindleアプリで作品を読むことができます。

1

KindleまたはKindleアプリで作品を閲覧するには、あなたのAmazonアカウントにkindle@netgalley.comを認証させてください。Kindleでの閲覧方法については、こちらをご覧ください。

2

Amazonアカウントに登録されているKindleのメールアドレスを、こちらにご入力ください。

刊行日 2024/09/03 | 掲載終了日 2024/11/07

ハッシュタグ:#ハートレスケア #NetGalleyJP

内容紹介

【第1回ハナショウブ小説賞 長編部門大賞受賞作品!】

〈あらすじ〉

新卒でやむを得ず介護職に就いたものの、転職を考えながら日々を過ごす主人公・大石正人。

人気の職業に就いた友人とは全く話が合わなくなった。ヘルパー歴十年以上の先輩たちのように長くこの仕事を続けられる気がしないし、真面目に仕事と向き合う同期のようになれるとも思えない。正人と同様に仕方なく介護職を選んだ年下の先輩は、「こんな底辺の仕事続ける意味ない」とまで言う始末。介護職の社会的地位の低さを正面から突きつけられ、正人は改めて自分が『負け組』である事実を思い知らされるのだった。

後ろ向きな気持ちのまま新しい業務を覚えていくなかで、「この人はどうして介護の仕事をしているのか」という疑問をきっかけに、職員や入居者との関係が少しずつ深まっていく。

完全に吹っ切れたわけではないものの、自分の気持ちの変化を感じ始めた正人。そんな矢先、友人から放たれた言葉に、前を向き始めた心がまたしても揺さぶられ……。

悩み抜いた先で、正人が選んだ答えとは?

元介護士の著者が描く、新米介護士の葛藤と成長の物語。

〈著者プロフィール〉

1991年生まれ。京都市出身。元介護士。2023年に『ハートレス・ケア』(旧題:Why do you care?)が第1回ハナショウブ小説賞 長編部門大賞を受賞。

出版社からの備考・コメント

※発売前の作品につき、ネタバレを含むレビューやご感想はお控えいただきますよう、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

※全国の書店員様・NetGalley様でレビュアーの皆様にいただきましたレビュー・コメントを、帯、pop、web、SNS等で利用させていただいております。

※ハナショウブ小説賞とは?

opsol bookの所在地・三重県の県花でもある「花菖蒲」と「話で勝負(ハナしでショウブ)をする」という意味を込め、2023年に開設。 第1回に続き多数の応募が集まり、第2回でも大賞受賞作品の書籍化が決定(2025年春頃刊行予定)。

8月には、第3回の原稿募集が開始される。

「地方出版社」×「募集テーマが介護・医療・福祉」というめずらしさから、各種メディアが注目する期待の新人賞。

おすすめコメント

本作品では「なぜ」がキーワードとなり、共に働く職員や入居者との繋がりを通して、正人が自身の職業と向き合う姿がリアルに描かれています。

人気イラストレーター・スカイエマ氏が手掛ける装画にもご注目ください!

本作品では「なぜ」がキーワードとなり、共に働く職員や入居者との繋がりを通して、正人が自身の職業と向き合う姿がリアルに描かれています。

人気イラストレーター・スカイエマ氏が手掛ける装画にもご注目ください!

販促プラン

●紀伊國屋書店様 10月9日付デイリーチャート

・和書 文芸 1位

・総合 2位

・10月3日〜9日ウィークリーチャート 和書 文芸 11位

●『ハートレス・ケア』をご紹介していただきました!

・中日新聞(伊勢志摩版)様 29384号(2024/9/18)

・シルバー新報様 1612号(2024/10/4)

・高齢者住宅新聞様 775号(2024/10/9)

●紀伊國屋書店様 10月9日付デイリーチャート

・和書 文芸 1位

・総合 2位

・10月3日〜9日ウィークリーチャート 和書 文芸 11位

●『ハートレス・ケア』をご紹介していただきました!

・中日新聞(伊勢志摩版)様 29384号(2024/9/18)

・シルバー新報様 1612号(2024/10/4)

・高齢者住宅新聞様 775号(2024/10/9)

出版情報

| 発行形態 | ソフトカバー |

| ISBN | 9784434340031 |

| 本体価格 | ¥1,600 (JPY) |

| ページ数 | 318 |

関連リンク

閲覧オプション

NetGalley会員レビュー

メディア/ジャーナリスト 448563

メディア/ジャーナリスト 448563

この小説の主人公は、就活に失敗し、やむなく「介護」の仕事を選んだ青年。しかも現場でヘルパーをしている。毎日がイヤでイヤでならない。1日も早くこの仕事を辞めたいと思っている。だから人に仕事を尋ねられると「福祉」の仕事と飾って言う。

介護の現場はハードだと聞く。作業が物理的にも精神的にもハードであるだけではなく、人も足らなければ、給与も低い。典型的な「やりがい搾取」の職場だ。

介護の世界に金がないかといえば、そんなことはない。政治により金はある程度きちんと注ぎ込まれている。どうみても運営会社が儲けすぎている構造なのだ。工事現場のような多重搾取の下請け構造もある。だから現場で働く人が報われない。かなりの残念職場だ。建設現場のように、現場で働く人がきちんと報われる職場になって欲しい。

最近はDXにより少しは楽になってきているようではある。例えば夜中にはある回数、巡回して就寝を確認しなければならない。これは法律で決められているから必ずしなければならない業務。しかし就寝を遠隔で確認できるシステムが開発され、巡回せずとも就寝が確認できるようになった。巡回の手間が省けると同時に、寝ている人も無駄に起こされない。なかなかいいシステムで、これにより介護士の夜勤が楽になる。

この作品中にも書かれているが、入浴がけっこうな重労働だ。しかしその入浴も、寝たまま入浴の効果が得られる新しいマシーンが開発されつつあるらしい。お湯を噴射し、すぐに吸い取り身体の汚れを取る。水洗掃除機の応用、さすがジャパニーズテクノロジーだ。

しかしすべてをDXで省力化することはできない。どう頑張ってみたところで、最後は人手でなければならないところは残ってしまう。その最後の砦として、ヘルパーは欠くことのできない大切な存在。

ヘルパーにはもちろん技術としての介護能力は大切だ。しかし本当に大切なのは技術ではなく、相手を思いやる心であり、相手とのコミュニケーションを取る能力だ。この小説を読んで、ヘルパーに必要な能力は実は「心」だという気づきがあった。

これから老人はさらに増えていく。介護の需要は増すばかりだ。

そんな時代に介護をさらに充実させるために、少なくとも給与体系は改善して欲しい。働きに対してきちんと報いていかなければ希望がない。そしてキャリアパスもきちんと設計していかなければならない。

例えばフリーの介護士などが登場してもいい。施設や利用者と直接の契約を結び働く。そうなれば中間搾取もなくなり、高い賃金が可能になるかもしれない。隙間時間に働くという新しい勤務体系が登場してもいい。飲食のタイミーのようなシステムが介護にも登場するのかもしれない。

介護の世界はまだまだ発展途上だ。可能性だってある。

この作品を読んで、介護の可能性、未来を信じたい気持ちになった。

レビュアー 781279

レビュアー 781279

大学四年の秋ごろまで就職が決まらなかった主人公の大石正人。

彼は新卒で仕方なく介護職に就く。しかし考えるのは転職のことで、転職に有利になるようにとりあえず半年は続けようと考えている。

しかし銀行員や公務員などになった友達との会話についていかれずにいた。

大石が務めるのは介護付有料老人ホームで、「認知症介護基礎研修」という研修を一日だけ受ければ無資格でも働ける職場である。

最初は日勤だけで、それから排泄介助やおむつ交換、入浴介助なども経験し夜勤も行うようになる。

私は看護師をしていた頃、病棟や訪問看護などで多くのヘルパーさんとともに働いていた。その手際の良さや細やかな気遣いに感謝をしている。

昔は看護師が行っていた処置をヘルパーも担うことも増え、負担ばかりが増えるのに給料の安さが続いている現状がある。看護師も介護職も3K、5K、などと言われるがその環境は今も変わっていない。

大石と同期の美南ちゃんが介護職を選んだ理由を口にしたとき、この子危ないなと経験的に察した。「人の役に立ちたい」「感謝されたら嬉しい」そんな理想を持ち入職する人は自分の理想通りにいかないとき壁にぶつかりやすい。

だから離職を考えながらも、どう利用者さんと接したらいいかと考えながら成長していく姿には好感がもてた。

私の親も介護付有料老人ホームでお世話になったのだが、遠方のためリネン類やオムツなど全てレンタルでお願いした。

だからなのかこの物語の中でいくつかの疑問を持った。週2回この施設では入浴するのだが衣類は施設内で洗濯するのにタオル類は家族が洗濯し持ち込むことになっていて足りない場合があるという言葉が描かれていたり、オムツ交換のときに毎回オムツをトイレまで取りにいくという描写が気になった。

大石はおむつ交換のとき利用者の羞恥心にまで心を寄せるのに、汚れたオムツを交換するときになぜ手元に新しいオムツをばに置きすぐに交換しないのかと思ってしまう。著者が働いていた職場ではそうだったのだろうか。

私は野島さんと同じような経験をしご家族から同じような言葉をかけてもらった。今は自分自身の身体のケアが必要な状態なので働いていないが天職だと思っていた。

大石は悩み抜きいったいどんな結論をだすのか。介護に必要なこととはいったい何なのか。どれだけきつくても、私は底辺の仕事だとは思わない。誰でも働けると思っている人がいるなら実際に働いてみるといい。やがて私も施設でお世話になるとおもっているからこそ、もっと介護職への理解と待遇改善が行われることを願っている。

大石はまだ若い。可能性は無限にある。だからこそ利用者さんと接するうちに喜んだり悩んだりしていく経験が糧になるといいなと思った。

教育関係者 1049327

教育関係者 1049327

そうだ、そうだよ。

誰だって。好き好んで介護されたいわけじゃない。

自分のことは自分でやりたい。

当たり前だ。

ましてや下の世話など、他人にやってもらい人なんていないだろう。

それでも、そうならざるをえない時がくるかもしれない。

介護する側の思いが正直で、胸に迫ってくる。

介護する側、される側、両方の思いがしみじみと伝わってくる作品だった。

図書館関係者 1038994

図書館関係者 1038994

後期高齢者社会の日本では、切っても切れない福祉の仕事。

安い給料で大変な仕事内容をこなし、本当に頭が下がります。

村上さんの利用者としての気持ちも痛いほど伝わりました。

仕事についても、介護についても考えさせられるお話でした。

メディア/ジャーナリスト 1486824

メディア/ジャーナリスト 1486824

介護業界に興味を持っている人に勧めたい一冊。もしくは就職活動をする前の学生にもお勧めしたい!

仕事を辞めたくなった時、自分のことを肯定できなくなった時、そういう時に安心して読める一冊だと思う。

物語はそうなるだろうなって思った方に進んでいくから、ヒヤヒヤすることなく落ち着いて読めるし、ちゃんと最後には救われる!

この本を読んだら、たとえ自分の手に入った食が天職じゃなくても、気に入らなくても、それでも誠実に生きていれば、必ず報われるようなそんな気がしてきた!

レビュアー 1469440

レビュアー 1469440

友達のようなスーツ仕事に採用されなかった

だから仕方なく希望じゃなかったけどとりあえず半年だけ

きれいごとのほうが少ないかもしれない

理不尽のほうが多いかもしれない

インスタの向こうのキラキラと比べて自分を蔑みたくなることがあるかもしれい

それでもなお の理由が此処にある

介護士経験がある著者だから

水分を補給する、ご飯を食べる、トイレに行く、風呂に入る、寝る、レクリエーション

なんでもないと思っていた日常、箸の上げ下げひとつとっても技量がタイミングが思いやりが必要で

これが日常 これが仕事

自宅近に介護施設がある

夜遅くまで朝まだ明けきらぬうちから灯る光が見える

本を読む前、一昨日と同じ景色なんだけど

コールに応える声が聞こえる気がする

廊下を駆ける姿が見えた気がする

流れる汗の粒が光った気がする

ピンクのポロシャツ かっけーじゃん

ひとはひとに出会うために今日を生きている

いい一日にしましょう

図書館関係者 1111523

図書館関係者 1111523

就職活動がうまくいかず唯一受かった老人ホームで介護士として仕事を始めた大石正人...

次の仕事にいくために6ヶ月だけ我慢しようと思って始めた仕事だった。

普通にスーツ着てする仕事につきたいと思っていた。いやでいやで仕方なかった。

つるんでいた友人たちは銀行員、商社マン、公務員。劣等感、嫉妬、底辺の仕事だと

もやもやする正人。辞める日を心待ちにしていたのになんだか少しずつ介護の仕事が

いやでなくなってきた。

ずっとやるとは思わないけどもう少し続けてもいいのかも!?いや、やっぱり辞めるなら

早いほうがいい...揺れ動く正人だったがある日、まだ辞めないと思える決定的な出来事が。

なくてはならない仕事なのに高齢化社会の日本にとって絶対に必要な仕事なのに

3Kだとか、給料低いとか底辺の仕事だとか、だけどもう少し続けてみよう...

介護士という仕事、自分になにが出来るのか。普通って?とても深く考えさせられた。

図書館関係者 995433

図書館関係者 995433

学校司書をしています。この作品を読んだら、学生たちはどちらの意見になるのかなぁと想像しました。「介護士は無理だあ」と思うか、「大変そうだけどやりがいがありそう」と思うか。

就活に失敗して、仕方なく介護士の仕事を始めた主人公の入社から半年間の日々。仕事の内容がとても細かく描かれているので、職業体験をしているかのようでした。だからこそ大変さがリアルに伝わる。そして、日々「自分は介護士をしていて良いのか」と悩む主人公の姿も等身大で共感が持てました。

介護士の仕事のきつい場面がたくさんでてきますが、そこに絡み合う人たちの暖かさにふれ、読了後は清々しい気持ちになります。

レビュアー 1422226

レビュアー 1422226

新卒で思うようなところに就職できずやむなくヘルパーとして働くことになった大石君。

介護士を最初から目指していた同期入社した南ちゃんとの仕事に対するモチベーションとの違い。

そして大石君の周りにいるベテランのヘルパーさんたちの介護についての考え方。

自分の母親もデイサービスやショートステイに行ってて、その後訪問看護や訪問入浴の介護サービスを受けて、

もちろんそれ以外の時間は家で母親の介護をしてきた経験上家族であったからこそ介護ができたと思ってる。

家族でないお年寄りを介護することのエネルギーは並外れたものを必要とするし悩んだり喜びを感じたりすると思う。

最後の章であるお年寄りが自分でできるなら自分でしたいが出来ないからヘルパーさんにお願いしてる。

それでもヘルパーさんがどういう態度で介護してるかはより敏感に感じてるというのはその通りだと思います。

介護される人の気持ちを汲んであげて介護されることがどれほど嬉しいのかと。

まだまだ介護の仕事を始めたばかりの大石君がヘルパーの仕事を辞めないでくれたのがうれしいです。

この先どうなるかは分かりませんがとりあえず良かった。

レビュアー 780363

レビュアー 780363

好きなことを仕事にできたら、どんなに楽しく幸せだろう。

みんな一度は考えたことがあると思う。

本作の主人公・大石くんは、就職活動に連敗し、仕方なく介護職に就いた青年。

人のお世話をするのも、お年寄りが好きなわけでもない。ただ、仕事だから、やらないといけないからやっているだけで、半年後には辞めてやると思いながら働いている。

同じ施設で働く先輩たちは、信念を持ったり、やりがいを感じながら働いている人たちが多い。

一方で、「キツい、汚い、給料少ない」の3Kで、底辺の仕事だとぼやく同僚もいる。

ぼやく同僚に同意しつつも、利用者をモノみたいに扱うその姿にモヤモヤしたものを感じる大石くん。でも、心情的には共感できる部分もある。

そんな大石くんの良いところは、先輩たちの仕事ぶりを「すごい」と尊敬し、介護職に対する想いを質問するところ。そして自分の悩み(辞めたいと思いながら働いていること)を素直に話せること。

先輩・同僚や利用者との対話を通して、少しずつ介護の仕事を尊いものだと考えるようになる大石くんの変化は、見ていて頼もしい。

好きでもない仕事を続けていくと言う選択をするのは、転職を選ぶことと同じくらいの勇気が必要だ。

けれど、そんな決断をしながら働いている人の方が、好きを仕事にしている人よりも、きっとずっと多い。

そんな人たちに、「一緒にがんばろうな」と思わせてくれる、未熟で素直で健気な青年の物語だった。

レビュアー 1497848

レビュアー 1497848

就活に失敗し大卒なのに仕方なく介護士として働き始めた主人公の大石くん。仕事中も辞めることばかり考えている。教えて貰った仕事も「あと少ししたら辞めるのに…」と後ろ向きな考え。そんな大石くんはある日、先輩たちへ素朴な質問をぶつける。「なんでこの仕事をしようと思ったのですか?」と。それぞれの想いに触れることで気持ちに変化が表れる。辞める理由を並べ立てて悩んでいた日々がいつしか辞めない理由を探している。不本意に就いた仕事で悩む人にこそ先輩たちの働く意味を説いて貰うことが必要だと思わせてくれる1冊。

図書館関係者 1170607

図書館関係者 1170607

就活に失敗し、不本意ながら介護の仕事に就いた青年の成長物語。

青年の悩み、先輩の優しさ、要介護者の思いを読みながら自分自身に落とし込んでいく様な読書体験となった。

介護とは人の幸せを心から願うことのできる尊い仕事なのだという言葉が心に残った。

元介護士の著者ならではの作品ではないだろうか。

介護職を知る意味でも読んで良かったと思えた。

レビュアー 876034

レビュアー 876034

介護と医療現場で働いています。私はコメディカルですが、介護士さんの存在にいつも助けられています。働く間口が広いので色んな人が入ってきます。その分短期間で辞めていく人もたくさんいます。

モチベーションがあって、好きな仕事であっても色んな事情があって辞めざるを得ない人たちもたくさん見てきました。

確かにお給料は少ないし身体もきつかったりします。

そうなのよ、そこがやりがいなのよ!と思いながら途中途中で主人公の考え方が変わっていく場面や経験からくるターニングポイントなど、ワクワクしながら読みました。

介護職は底辺の仕事ではありません。だってみんないつかはお世話になるのですから。どんな仕事だって馬鹿にしてはいけないし一部の方がやりたがらない仕事をする人がいてくれるからこそ世界は回ってるんだと思います。

これからどんどん超高齢社会になっていきます。少しでもこの業界に興味を持ってくれる人がいれば嬉しく思います。本書を読んでそんなふうに考えました。

図書館関係者 1484002

図書館関係者 1484002

大学を卒業して就職したのが希望と違う介護施設。

他のみんなはスーツを身にまといキリッとした服装で仕事をする中、動きやすい服装で介護に従事する主人公。

介護の厳しい現実と施設の中で繰り広げられるで働く人々の姿が描かれています。

従事する人の気持ちと利用する立場の関係など、複雑だと感じます。

両親を介護していても、自宅で抱えきれなくなればいつか施設へ入所することになることも。

そうなる前に読んでおくと参考になることもきっとあると思います。

図書館関係者 1346912

図書館関係者 1346912

新卒での就活がうまく行かなくて、希望ではない介護士として社会人をスタートした大石。辞めたいと毎日思いながら仕事をし、合コンでの自己紹介は、ぼやかして職業を言ってしまう…。そんな日々を過ごしてはいますが、利用者さんとの関係の変化、先輩介護士とのやりとりのなかで、少しずつ変化していきます。同僚のみんなに質問をし、立っている場所は同じでも、色々な方向から見ることで、感じ方捉え方は人それぞれということを知ります。大石は、それらの話を自分で咀嚼し、自分の中へと落とし込むことができました。

介護施設の日常についても詳しく書かれている本です。そのため、介護現場を知りたい人にも、読み応えのある本です。

また、仕事について悩んでいる人、働く意義について考えたい人にも参考になる本だと思います。さらに、若者の成長小説としても楽しめる本です。

レビュアー 1469380

レビュアー 1469380

私は小さい頃から3Kと呼ばれる仕事に憧れていたからか、介護職を底辺だと思ったことはありません。

学校の同級生でもサラリーマンより、どちらかというと底辺と呼ばれるような、給料が低くて体力勝負の仕事についている子が多いです。

しかし介護職など給料が安く汚物処理などある仕事を底辺と呼ぶ人はいます。

介護職などやる人がいないと困る職業なのに、世間の評価はまだまだ低いですね。

長生きな方が増え、いつ自分がお世話になるのかわからないのに。

主人公の大石の大卒なのにという葛藤。

周りから底辺と思われていることの憂鬱さ。

色んな感情が伝わってきました。

嫌だなと思いつつそれを正直に打ち明け、それでも前を向いていこうとする姿に涙が出そうでした。

入所している方たちの優しさや、周りの先輩たちの優しさも素敵だなと思いました。

介護職だけでなく、仕事に悩んでる方、いましている仕事が苦痛な方にもおすすめです。

読めて良かったです。本が出たら買いたいと思いました。

レビュアー 762615

レビュアー 762615

大卒でやむなく介護職に就いた新米介護士の奮戦記。同期との飲み会で負け組を痛感させられ迷い悩むが、真面目に働く先輩や同僚、施設長、入居者達の考え方を知ることで変わってゆく。元介護士の著者ならではの具体的な介護職の実情。入居者それぞれの苦悩を思いながら介護士として付き合ってゆくことの大切さ。介護士を目指す人や現職の人に特におすすめする一冊。

教育関係者 528943

教育関係者 528943

就活が上手くいかず、仕方なしに介護職に就いた大卒の大石。花形の職種に就いた友人たちからの隠れマウントや厳しい職務に心をすり減らしながらも、職員や入居者と正面から向き合う事で新しい価値観を吸収していく、新米介護士の芽吹きの物語。

周りからの、入居者からの、介護職に対する侮りに憤る大石。でも本当は自分が一番偏見を持っていたのかもしれない。モチベは低いし、惰性的ではあるものの、想像を巡らせ人の心に寄り添う事の大切さに少しずつ気付いていく。人の言動をどう捉えるか、対象的な大石と美南のちょっとズレてる会話がとても可愛くて好かった。

割り切る事は逃げではないし、好きじゃなくても熟す事は出来る。最低限に+思い遣りが付けば、先は明るく拓けてくると教えてくれる作品。

レビュアー 1033923

レビュアー 1033923

なりたくてなったわけじゃない、そんな介護士が主人公なのが良かったです。

職員の尊厳と、入居者の尊厳、どちらも守られる施設がもっともっと増えたらいいのに、と思いました。

老人に手厚い政治と言われている日本なのに、全然なってないですね。

同期の女の子みたいな人は、たくさんいて、辞めていっちゃうんだろうなというのがリアルでした。

図書館関係者 704885

図書館関係者 704885

「ハートレス・ケア」、びっくりのタイトルだ。序盤から読んでみてなるほど、心がない介護のありさまが描かれている。

就活に失敗したは主人公大石正人は、なんとか就職できた介護施設で働いている。入居者に水分補給をしながら「めんどうくさい」…志の無い就職の現実が見えるようでリアルだ。清々しいほどのやる気のなさで、介護という職業の過酷さを描き出している。正人の心の変化と成長が見どころだ。

生きて、社会生活を営んでいくなら、誰もが直面する仕事をするということ、命と向き合うということ。介護職に関心のある人のみならず多くの人に読んでほしい作品だった。

レビュアー 1098078

レビュアー 1098078

第1回ハナショウブ小説賞 長編部門大賞受賞作品で元介護士の著者が描く現役で働く多くの方に読んで欲しい心を強く打たれる名作ですよ。希望の職場に就けずに仕方なく介護現場で働く事になった主人公の男子が、同期の友人に比べて「負け組」の底辺だなと感じて日々の3K仕事を嫌々やり続け取り合えず半年我慢して働こうと思っていた気持ちが先輩の介護士さん達と接する中での気づきや学びにより心境が変化していきます。ハートレス・ケアじゃ駄目だ。介護される側の人の心を考えてケアしなくちゃと心が震える良書でした。

図書館関係者 894621

図書館関係者 894621

老人ホームの日常とそこで働く介護士の姿が新人介護士(就活に失敗して仕方なく高齢者介護施設を運営する会社に就職したと語る)の目を通してリアルに伝わってくる小説だった。

超高齢社会なのに介護の担い手は常に足りず、足りないのに待遇はなかなか改善されない。

それでもこの仕事に誇りと責任をもって携わる人達がいる。

主人公は、世間から低く見られがちな介護の職に就いている自分自身に納得がいかず、半年耐えたら転職しようと考えている。

しかし仕事を続けるうちに、少しずつ考えが変わっていく…。

随所に辞めたい気持ちが綴られていて、正直なところそこまで卑下しなくても…と思うが新卒男子でその分野の勉強をしてきたわけでもないのに介護職に就くと、そういう気持ちにもなるのかもしれない。

介護士の日々の勤務の大変さや、利用者である高齢者の気持ちなども、主人公が語る形で丁寧に書かれている。

今の時代を生きる私達が知っておくべきことを、嫌々介護職をしている若者から伝えられるという形は、事実から目を逸らしがちな社会に向けた面白い試みだと思った。