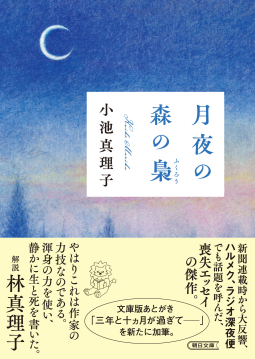

月夜の森の梟

小池真理子

この作品は、現在アーカイブされています。

ぜひ本作品をお好きな書店で注文、または購入してください。

出版社がKindle閲覧可に設定した作品は、KindleまたはKindleアプリで作品を読むことができます。

1

KindleまたはKindleアプリで作品を閲覧するには、あなたのAmazonアカウントにkindle@netgalley.comを認証させてください。Kindleでの閲覧方法については、こちらをご覧ください。

2

Amazonアカウントに登録されているKindleのメールアドレスを、こちらにご入力ください。

刊行日 2024/02/07 | 掲載終了日 2024/04/23

ハッシュタグ:#月夜の森の梟 #NetGalleyJP

内容紹介

新聞連載時から大反響、ラジオ深夜便、ハルメク、各紙誌の書評等で話題を呼んだ、

喪失エッセイの傑作。

解説は林真理子氏、あらたに文庫版あとがき「三年と十ヵ月が過ぎて」を加筆。

*

「年をとったおまえを見たかった。見られないとわかると残念だな」(「哀しみがたまる場所」)

作家夫婦は病と死に向きあい、どのように過ごしたのか。残された著者は過去の記憶の不意うちに苦しみ、その後を生き抜く。心の底から生きることを励ます喪失エッセイの傑作、52編。

◯本文より

あと何日生きられるんだろう、と夫がふいに沈黙を破って言った。/「……もう手だてがなくなっちゃったな」/私は黙っていた。黙ったまま、目をふせて、湯気のたつカップラーメンをすすり続けた。/この人はもうじき死ぬんだ、もう助からないんだ、と思うと、気が狂いそうだった。(「あの日のカップラーメン」)

*

余命を意識し始めた夫は、毎日、惜しむように外の風景を眺め、愛でていた。野鳥の鳴き声に耳をすませ、庭に咲く季節の山野草をスマートフォンのカメラで撮影し続けた。/彼は言った。こういうものとの別れが、一番つらい、と。(「バーチャルな死、現実の死」)

*

たかがパンツのゴム一本、どうしてすぐにつけ替えてやれなかったのだろう、と思う。どれほど煩わしくても、どんな忙しい時でも、三十分もあればできたはずだった。/家族や伴侶を失った世界中の誰もが、様々な小さなことで、例外なく悔やんでいる。同様に私も悔やむ。(「悔やむ」)

*

元気だったころ、派手な喧嘩を繰り返した。別れよう、と本気で口にしたことは数知れない。でも別れなかった。たぶん、互いに別れられなかったのだ。/夫婦愛、相性の善し悪し、といったこととは無関係である。私たちは互いが互いの「かたわれ」だった。(「かたわれ」)

*

夜、猫たちにごはんをやりに外に出た時など、ふと、夫がそばにいるような、ふしぎな気分になる。(略)愛するものが死ぬと、また新たに世話をする相手が現れる。因果なものである。自分はそういう星のもとに生まれついたのではないだろうか、と最近、思うようになった。(文庫版あとがき「三年と十ヵ月が過ぎて――」より)

出版社からの備考・コメント

表紙は変更の可能性があります

おすすめコメント

単行本時に大反響だった、

小池真理子さんの「月夜の森の梟」がついに文庫版で発売です。

単行本時に大反響だった、

小池真理子さんの「月夜の森の梟」がついに文庫版で発売です。

販促プラン

★読み終わりましたら是非NetGalleyへレビューを投稿ください!

著者・担当編集ともに楽しみにお待ちしております。

投稿いただいたコメント・感想の一部は、弊社HP、SNSにて公開させていただく可能性がございます。

また、適したメディアやお持ちのSNSにもレビューを投稿いただき、多くの方に本を拡げていただけますと嬉しく幸いです。

ご協力の程、何卒宜しくお願い致します。

★★★★★

POP・パネル・応援ペーパーのご用意がございます!

作品の拡材やご注文をご希望の書店様は

恐れ入りますが<朝日新聞出版販売部>まで直接お問合せをお願い致します

出版情報

| 発行形態 | 文庫・新書 |

| ISBN | 9784022651372 |

| 本体価格 | ¥700 (JPY) |

閲覧オプション

NetGalley会員レビュー

メディア/ジャーナリスト 448563

メディア/ジャーナリスト 448563

最近ある企画のために、死に瀕した人の書いた文章を調べたことがある。余命を宣告された人、ガンでもステージの進んだ状態になった人など、突然亡くなってしまうのではなく、死までの時間がある程度残されている人がどんなことを考えるのかが知りたかったからだ。

正月に亡くなった経済評論家の山崎元さんは、前に番組でお世話になった時「生命保険は不要」と主張されていたが、亡くなる寸前のネットの番組で「やはり生命保険は不要だった。特にがん保険は全く不要。個室費用はかかったが、それ以外の医療費のほとんどは公的補助などで賄えた」と語っていた。ご自身の主張を身をもって実証したというわけだ。その言葉は重い。

ほかに作家の山本史緒さんの「無人島のふたり」も印象的だった。亡くなるまでの日々を、作家ならではの客観的で冷静な筆致で綴り上げる。

この本の著者である小池真理子さんは夫の藤田宜永さんに先立たれる。その亡くなった後を綴ったエッセイをまとめたものがこの本だ。特に文庫化で寄せた「三年と十ヵ月が過ぎて」には心打たれる。亡くした哀しみは、時間の経過で変質してくる。冒頭の「最近、遺影の中の夫が、なんだかどんどん若くなっていくような気がする」には、亡くなった直後の哀しみより、時間経過して冷静になれる時の方が哀しみは深いのかもしれないとさえ感じた。

人は亡くなる、すべての人が必ず亡くなる。家族が、愛する人が先に亡くなるとき、本人の無念や痛みもあるだろうが、残される者にはより深い悲しみや痛みがある。その喪失感を感じることこそが鎮魂の行為なのかもしれない、そう感じた。

メディア/ジャーナリスト 922937

メディア/ジャーナリスト 922937

観光客が去ったあとの日常に戻り、ふとした時に鈍痛だった塊が一気に全身を駆け巡る。季節の移ろいの中、全編を通して小池氏の痛みがダイレクトに伝わってくるエッセイ。まさに二人で一つの道を歩んできた夫婦が、いざ片割れを失った時、残された者の手足をもがれたような慟哭。主を失った猫の戸惑いもいつか癒えますように。